Malas dalam Bahasa Jawa Ungkapan, Arti & Budaya

- Berbagai Ungkapan “Malas” dalam Bahasa Jawa

- Sinonim dan Antonim “Malas” dalam Bahasa Jawa

- Peribahasa Jawa yang Berkaitan dengan Kemalasan

-

- Lima Peribahasa Jawa tentang Kemalasan dan Artinya

- Ilustrasi Deskriptif Peribahasa “Kebo Nusu Gudel, Ora Ono Susune”

- Perbandingan Makna Filosofis Dua Peribahasa Jawa tentang Kemalasan

- Hubungan Tiga Peribahasa Jawa tentang Kemalasan dengan Kegagalan Mencapai Target

- Penggunaan Peribahasa “Kebo Nusu Gudel, Ora Ono Susune” dalam Konteks Pendidikan

- Sinonim Lima Peribahasa Jawa tentang Kemalasan

- Perbandingan Peribahasa Jawa tentang Kemalasan dengan Peribahasa Lain

- Pengaruh Budaya terhadap Persepsi “Malas” dalam Bahasa Jawa

-

- Persepsi “Malas” dalam Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan Jawa

- Perbandingan Persepsi “Malas” antara Budaya Jawa dan Betawi

- Tabel Perbandingan Persepsi “Malas” dalam Bahasa Jawa dan Indonesia

- Dampak Positif dan Negatif Persepsi Budaya Jawa terhadap Kemalasan

- Strategi Mengatasi Kemalasan Berbasis Nilai Budaya Jawa

- “Malas” dalam Konteks Berbagai Situasi di Jawa

- Ungkapan Jawa untuk Memotivasi Orang yang Malas: Malas Dalam Bahasa Jawa

- Efek Negatif Kemalasan dalam Bahasa Jawa (dengan ungkapan)

-

- Lima Efek Negatif Kemalasan dan Ungkapan Jawa

- Dampak Buruk Kemalasan dalam Kehidupan Sosial Jawa

- Pengaruh Kemalasan terhadap Aspek Ekonomi di Jawa

- Tabel Efek Negatif Kemalasan, Dampak, dan Solusinya

- Contoh Kasus Nyata Dampak Negatif Kemalasan

- Pandangan Masyarakat Jawa terhadap Kemalasan

- Perbandingan Dampak Kemalasan di Jawa dan Bali

- Ungkapan Jawa untuk Mengkritik Kemalasan

- Perbedaan Ungkapan “Malas” di Berbagai Dialek Jawa

- Arti “Malas” dalam Konteks Humor Jawa

- Analogi dan Metafora untuk “Malas” dalam Bahasa Jawa

- Ungkapan Jawa untuk Menunjukkan Rasa Malas yang Berlebihan

- Penggunaan Kata “Malas” dalam Pantun Jawa

- Menggunakan “Malas” dalam Tembang Jawa

- Terakhir

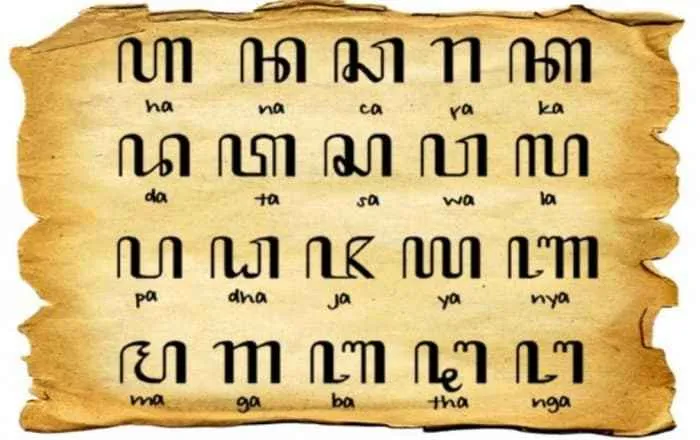

Malas dalam Bahasa Jawa, bukan sekadar “ora gelem”, lho! Bahasa Jawa kaya akan ungkapan yang menggambarkan kemalasan, mulai dari yang ringan sampai yang super ekstrim. Dari “males ngapa-ngapa” sampai peribahasa yang bikin kamu mikir dua kali sebelum males-malesan, kita akan kupas tuntas berbagai nuansa kemalasan dalam bahasa yang penuh filosofi ini. Siap-siap tercengang dengan kekayaan bahasa Jawa!

Artikel ini akan membahas berbagai ungkapan malas dalam bahasa Jawa, mulai dari klasifikasi berdasarkan intensitas dan konteks, perbandingannya dengan bahasa Indonesia, hingga peribahasa Jawa yang berkaitan dengan kemalasan. Kita juga akan menelusuri bagaimana budaya Jawa mempengaruhi persepsi terhadap kemalasan, serta bagaimana ungkapan-ungkapan tersebut digunakan dalam berbagai situasi, termasuk humor dan kritik. Simak selengkapnya!

Berbagai Ungkapan “Malas” dalam Bahasa Jawa

Ngomong-ngomong soal malas, siapa sih yang nggak pernah ngerasain? Rasanya pengen rebahan seharian, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, kalau di Bahasa Jawa, mengungkapkan rasa malas itu ternyata nggak cuma satu dua cara, lho! Ada banyak banget ungkapan, mulai dari yang halus sampai yang super duper informal. Yuk, kita telusuri kekayaan Bahasa Jawa dalam mengekspresikan rasa malas ini!

Ungkapan “Malas” dalam Bahasa Jawa

Berikut ini tabel ungkapan “malas” dalam Bahasa Jawa, lengkap dengan artinya dan tingkat formalitasnya. Biar kamu makin paham, kita juga kasih contoh kalimatnya, ya!

| Ungkapan Bahasa Jawa (Krama, Madya, Ngoko) | Arti Bahasa Indonesia | Tingkat Formalitas | Contoh Kalimat |

|---|---|---|---|

| Boten kersa (Krama), Mboten gelem (Madya), Ora gelem (Ngoko) | Tidak mau | Formal | Aku boten kersa nggarap tugas iki saiki. (Saya tidak mau mengerjakan tugas ini sekarang.) |

| Sumengguh-sumengguh males (Madya), Males banget (Ngoko) | Sangat malas | Informal | Aku sumengguh-sumengguh males sinau saiki. (Saya sangat malas belajar sekarang.) |

| Mboten saged (Krama), Ora bisa (Ngoko) | Tidak bisa (karena malas) | Formal/Informal | Mboten saged kula tindakaken. (Saya tidak bisa melakukannya.) |

| Lha kok males (Ngoko) | Kok malah malas sih? | Sangat Informal | Lha kok males ngepel omah? (Kok malah malas mengepel rumah?) |

| Ra gelem (Ngoko) | Tidak mau | Sangat Informal | Aku ra gelem melu kerja bakti. (Aku tidak mau ikut kerja bakti.) |

| Kemalasanipun (Krama) | Kemalasannya | Formal | Kemalasanipun sanget katingal. (Kemalasannya sangat terlihat.) |

| Males tenan (Ngoko) | Malas sekali | Informal | Males tenan nggarap PR iki. (Malas sekali mengerjakan PR ini.) |

| Ora pengin (Ngoko) | Tidak ingin | Informal | Aku ora pengin metu omah. (Aku tidak ingin keluar rumah.) |

| Sak karepe dhewe (Ngoko) | Sesuka hati sendiri (menunjukkan sikap malas) | Sangat Informal | Dia sak karepe dhewe, ora gelem bantu. (Dia seenaknya sendiri, tidak mau membantu.) |

| Nganggur bae (Ngoko) | Menganggur saja | Sangat Informal | Aku nganggur bae, males kerja. (Saya nganggur saja, malas kerja.) |

Klasifikasi Ungkapan “Malas” Berdasarkan Intensitas dan Konteks

Rasa malas itu kan macam-macam, ada yang cuma sedikit, ada juga yang super ekstrim. Begitu juga konteksnya, bisa malas kerja, malas belajar, atau bahkan malas bangun pagi! Berikut klasifikasinya:

Berdasarkan Intensitas

- Sedikit Malas: Sedikit males (Ngoko) – Contoh: Aku sedikit males mandi pagi ini.

- Malas: Males (Ngoko) – Contoh: Aku males ngerjain tugas ini.

- Malas Sekali: Males banget (Ngoko) – Contoh: Aku males banget belajar matematika.

- Sangat Malas: Males tenan (Ngoko) – Contoh: Aku males tenan masak hari ini.

- Ekstrim Malas: Ora gelem ngapa-ngapa (Ngoko) – Contoh: Aku ora gelem ngapa-ngapa, pengen tidur saja.

Berdasarkan Konteks

- Malas Kerja: Aku males kerja lembur. (Ngoko)

- Malas Belajar: Aku males banget belajar ujian besok. (Ngoko)

- Malas Bangun Pagi: Aku males banget bangun pagi hari ini. (Ngoko)

- Malas Bertemu Orang: Aku males banget ketemu orang banyak. (Ngoko)

- Malas Membersihkan Rumah: Aku males banget ngebersihin rumah. (Ngoko)

Contoh Kalimat dengan Variasi Konteks

Berikut beberapa contoh kalimat dalam Bahasa Jawa yang menunjukkan ungkapan malas dalam berbagai konteks:

- Menolak Ajakan: Ora gelem, aku males. (Ngoko) – (Tidak mau, aku malas.)

- Mengungkapkan Perasaan: Rasane males banget iki. (Ngoko) – (Rasanya malas banget ini.)

- Menjelaskan Perilaku: Aku males, makane durung rampung kerjane. (Ngoko) – (Aku malas, makanya pekerjaannya belum selesai.)

- Meminta Bantuan (dengan nada malas): Tolong, aku males banget… (Ngoko) – (Tolong, aku malas banget…)

- Memberi Alasan: Aku males metu, makane aku tetep nang omah. (Ngoko) – (Aku malas keluar, makanya aku tetap di rumah.)

Perbedaan Nuansa Makna (Pedesaan vs Perkotaan)

Penggunaan ungkapan malas di pedesaan Jawa Tengah mungkin lebih lugas dan terkesan santai, sementara di perkotaan Jawa Timur bisa lebih beragam dan terpengaruh bahasa gaul. Misalnya, ungkapan “males tenan” di pedesaan bisa berarti malas sekali, tetapi di kota bisa diartikan sebagai malas yang dibarengi dengan rasa jenuh atau bosan. Ungkapan “ora gelem” juga bisa memiliki nuansa yang sedikit berbeda, di pedesaan mungkin lebih menekankan pada penolakan langsung, sementara di kota bisa juga menunjukkan sikap acuh tak acuh. Selanjutnya, ungkapan seperti “nganggur bae” yang lebih umum di pedesaan mungkin terdengar kurang sopan jika digunakan di lingkungan perkotaan yang lebih formal.

Ungkapan “Malas” Ekstrim

- Ora gelem obah-obah (Ngoko): Tidak mau bergerak sama sekali. Contoh: Aku ora gelem obah-obah, pengen turu wae. (Saya tidak mau bergerak sama sekali, ingin tidur saja.)

- Mangan turu wae (Ngoko): Hanya makan dan tidur saja. Contoh: Iki wis suwe mangan turu wae, males ngapa-ngapa. (Ini sudah lama hanya makan dan tidur saja, malas melakukan apa pun.)

- Sak karepe dewe, ora peduli (Ngoko): Seenaknya sendiri, tidak peduli. Contoh: Dia sak karepe dewe, ora peduli karo lingkungan. (Dia seenaknya sendiri, tidak peduli dengan lingkungan.)

Perbandingan dengan Bahasa Indonesia

| Ungkapan Jawa | Arti Indonesia | Perbedaan Nuansa |

|---|---|---|

| Males | Malas | Hampir sama, tetapi konteks penggunaan dalam kalimat bisa sedikit berbeda. |

| Ora gelem | Tidak mau | “Ora gelem” lebih menekankan pada penolakan, sementara “tidak mau” lebih umum. |

| Mboten kersa | Tidak mau (formal) | Lebih formal dan sopan daripada “tidak mau”. |

| Males banget | Sangat malas | “Males banget” lebih ekspresif daripada “sangat malas”. |

| Males tenan | Malas sekali | Lebih kuat daripada “males banget”, menandakan malas yang ekstrim. |

Penggunaan Kiasan

Beberapa ungkapan malas dalam Bahasa Jawa menggunakan kiasan, meskipun tidak secara eksplisit. Misalnya, ungkapan “kaya kebo dicucuk” (seperti kerbau ditusuk) secara harfiah berarti seperti kerbau yang ditusuk, tetapi secara kiasan menggambarkan seseorang yang sangat malas dan sulit untuk digerakkan. Ungkapan “lembek kaya pring tanpa gagang” (lembek seperti bambu tanpa gagang) menggambarkan seseorang yang sangat lemah dan malas. Kemudian ada “ngambang kaya godhong jati” (mengapung seperti daun jati) yang menggambarkan seseorang yang malas dan hidupnya tidak berarah.

Sinonim dan Antonim “Malas” dalam Bahasa Jawa

Ngomong-ngomong soal malas, siapa sih yang nggak pernah ngerasain? Rasanya pengen rebahan seharian, nggak mau gerak sedikit pun. Nah, ternyata bahasa Jawa punya banyak banget kata untuk menggambarkan rasa malas ini, mulai dari yang ringan sampai yang super parah. Yuk, kita telusuri ragam kata sinonim dan antonim “malas” dalam bahasa Jawa dan lihat perbedaannya!

Sinonim “Malas” dalam Bahasa Jawa dan Contoh Kalimatnya

Bahasa Jawa kaya akan kosakata, termasuk untuk mengekspresikan rasa malas. Berikut lima sinonim “malas” dengan contoh kalimatnya:

- Mlungker: Menunjukkan kemalasan yang pasif dan cenderung berdiam diri.

Wong iku mlungker wae ing omah, ora gelem melu kerja bakti. (Orang itu hanya berdiam diri di rumah, tidak mau ikut kerja bakti.)

- Kemalasan: Kata serapan dari bahasa Indonesia yang umum digunakan dan netral.

Amarga kemalasané, tugasé durung rampung. (Karena kemalasannya, tugasnya belum selesai.)

- Gembel: Menunjukkan kemalasan yang disertai dengan ketidakpedulian.

Déné gembelé, malah turu wae nalika rapat. (Karena kemalasannya, dia malah tidur saat rapat.)

- Lemah: Menunjukkan kemalasan yang disebabkan oleh kelemahan fisik atau mental.

Aku raiso melu olahraga amarga awakku lemah banget. (Aku tidak bisa ikut olahraga karena badanku sangat lemah.)

- Lento: Menunjukkan kemalasan yang disertai dengan rasa malas yang berat dan lamban.

Karya tulisé lento banget, suwéné rampung. (Tulisan karangannya sangat lambat, lama sekali selesai.)

Antonim “Malas” dalam Bahasa Jawa dan Contoh Kalimatnya

Berbeda dengan sinonim, antonim menggambarkan kebalikan dari malas. Berikut tiga antonim “malas” dalam bahasa Jawa:

| Antonim | Contoh Kalimat |

|---|---|

| Rawe-rawe rantas malang-malang putung (Pantang menyerah) | Sanajan angel, dheweke tetep rawe-rawe rantas malang-malang putung ngrampungake proyek kasebut. (Meskipun sulit, dia tetap pantang menyerah menyelesaikan proyek tersebut.) |

| Sengguh-sengguh (Rajin, giat) | Anakku sengguh-sengguh sinau supaya entuk nilai apik. (Anakku rajin belajar supaya mendapatkan nilai bagus.) |

| Ulet (Gigih, tekun) | Dheweke ulet banget nggarap tugasé, sanajan butuh wektu suwe. (Dia sangat gigih mengerjakan tugasnya, meskipun butuh waktu lama.) |

Perbandingan Sinonim “Malas” Berdasarkan Tingkat Keparahan

Sinonim “malas” di atas memiliki tingkat keparahan yang berbeda. “Mlungker” menggambarkan kemalasan yang relatif ringan, sementara “gembel” menunjukkan kemalasan yang lebih parah dan disertai ketidakpedulian. “Lemah” menunjukkan kemalasan yang mungkin disebabkan oleh faktor fisik atau mental, sedangkan “lento” menggambarkan kemalasan yang sangat lamban dan berat.

Perbedaan Nuansa Antara Dua Sinonim “Malas”

Sebagai contoh, “mlungker” dan “gembel” memiliki nuansa yang berbeda. “Mlungker” lebih menekankan pada sikap pasif dan diam, sementara “gembel” menunjukkan sikap acuh tak acuh dan malas yang lebih ekstrem. Bisa dibilang, orang yang “gembel” lebih parah kemalasannya daripada orang yang hanya “mlungker”.

Dialog Singkat Menggunakan Sinonim dan Antonim “Malas”

Berikut dialog singkat yang menggunakan sinonim dan antonim “malas” dalam Bahasa Jawa:

A: “Aduh, aku rasané mlungker banget, ora pengen nggarap tugas iki.” (Aduh, aku merasa sangat malas, tidak ingin mengerjakan tugas ini.)

B: “Alah, aja ngono! Dadi wong kudu sengguh-sengguh, aja nganti kemalasanmu ngalangi suksesmu!” (Alah, jangan begitu! Jadi orang harus rajin, jangan sampai kemalasanmu menghalangi kesuksesanmu!)

Peribahasa Jawa yang Berkaitan dengan Kemalasan

Malas, siapa sih yang nggak pernah ngerasain? Rasanya pengen rebahan seharian, scrolling sosmed tanpa henti, dan menunda semua tugas sampai deadline mendekat. Eh, tapi ternyata, perasaan malas ini udah ada sejak zaman nenek moyang kita, lho! Terbukti dari banyaknya peribahasa Jawa yang menggambarkan sifat malas dan dampaknya. Yuk, kita bahas beberapa peribahasa Jawa tentang kemalasan dan makna tersembunyi di dalamnya!

Lima Peribahasa Jawa tentang Kemalasan dan Artinya

Peribahasa Jawa seringkali menggambarkan kehidupan sehari-hari dengan bijak dan lugas. Berikut lima peribahasa yang berkaitan dengan kemalasan, lengkap dengan artinya dan contoh penggunaannya:

- Kebo nusu gudel, ora ono susune. (Kerbau menyusu anak kambing, tidak ada susunya). Artinya: usaha yang sia-sia karena tidak sesuai dengan kemampuan atau kondisi. Contoh: “Wah, kamu ngerjain tugas kelompok sendirian? Kebo nusu gudel, ora ono susune lho, mending bagi tugas aja.”

- Lemu kaya kebo ngarit. (Lemu seperti kerbau membajak sawah). Artinya: lamban dan tidak efisien dalam bekerja. Contoh: “Kerjaanmu kok lemot banget? Lemu kaya kebo ngarit, kapan selesainya?”

- Mangan ora mangan, turu ora turu. (Makan tidak makan, tidur tidak tidur). Artinya: tidak fokus dan selalu menunda pekerjaan. Contoh: “Dia itu mangan ora mangan, turu ora turu, makanya tugasnya selalu mepet deadline.”

- Ngguyu tanpa guwa, ngomong tanpa basa. (Tertawa tanpa alasan, berbicara tanpa maksud). Artinya: bertindak tanpa tujuan dan tanpa perencanaan yang jelas, menunjukkan sikap malas berpikir. Contoh: “Jangan asal ngomong dong, ngguyu tanpa guwa, ngomong tanpa basa itu namanya.”

- Nganggur kaya lumpang suntuk. (Menganggur seperti lesung yang kosong). Artinya: tidak produktif dan sia-sia. Contoh: “Jangan cuma nganggur aja, nganggur kaya lumpang suntuk, cari kerjaan yang bermanfaat!”

Ilustrasi Deskriptif Peribahasa “Kebo Nusu Gudel, Ora Ono Susune”

Mentari sore mulai merunduk di ufuk barat, meninggalkan bayangan panjang di sawah Pak Karto. Pak Karto, seorang petani tua, menatap lahan padi miliknya yang menguning, hampir siap panen. Namun, sebuah perasaan gelisah menggerogoti hatinya. Anak lelakinya, Joko, terlihat duduk termenung di beranda, memandangi layar ponselnya. Joko seharusnya membantu memanen padi, tetapi ia lebih memilih bermalas-malasan. Pak Karto mencoba mengingatkan Joko, “Joko, padi sudah siap panen. Ayo bantu Bapak!” Namun, Joko hanya menjawab dengan singkat, “Nanti aja, Pak. Masih banyak waktu.” Hari demi hari berlalu, Joko tetap malas membantu. Akhirnya, hujan deras datang dan merusak sebagian besar padi Pak Karto. Panen gagal, dan keluarga mereka harus menghadapi kesulitan ekonomi. Joko menyesali kemalasannya, memahami betapa tepatnya peribahasa “Kebo nusu gudel, ora ono susune”—usaha yang sia-sia karena kemalasannya telah merugikan keluarga. Ia menyadari bahwa upaya yang tidak sesuai dengan waktu dan situasi hanya akan berujung pada kegagalan.

Perbandingan Makna Filosofis Dua Peribahasa Jawa tentang Kemalasan

| Peribahasa | Arti | Makna Filosofis | Perbedaan Makna |

|---|---|---|---|

| Kebo nusu gudel, ora ono susune | Usaha yang sia-sia karena tidak sesuai dengan kemampuan atau kondisi. | Mengajarkan pentingnya kesesuaian antara usaha dan kemampuan, serta perlunya perencanaan yang matang agar usaha tidak sia-sia. Kemalasan di sini diartikan sebagai ketidaksesuaian usaha dengan kemampuan. | Lebih menekankan pada ketidaktepatan usaha, bukan semata-mata kemalasan individu. |

| Mangan ora mangan, turu ora turu | Tidak fokus dan selalu menunda pekerjaan. | Menunjukkan betapa pentingnya fokus dan kedisiplinan dalam bekerja. Kemalasan di sini diartikan sebagai ketidakmampuan mengelola waktu dan prioritas. | Lebih menekankan pada sikap menunda-nunda dan kurangnya kedisiplinan, yang berakar dari kemalasan. |

Hubungan Tiga Peribahasa Jawa tentang Kemalasan dengan Kegagalan Mencapai Target

Kebo nusu gudel, ora ono susune, seringkali kita temui dalam proyek yang gagal karena pemilihan strategi yang salah. Lemu kaya kebo ngarit menggambarkan betapa lambannya progress pekerjaan yang berujung pada melewatkan deadline. Sementara, mangan ora mangan, turu ora turu menggambarkan sikap menunda-nunda yang akhirnya membuat target tak tercapai. Ketiga peribahasa ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan, efisiensi, dan kedisiplinan dalam mencapai target.

Penggunaan Peribahasa “Kebo Nusu Gudel, Ora Ono Susune” dalam Konteks Pendidikan

“Kebo nusu gudel, ora ono susune dapat digunakan dalam konteks pendidikan untuk mengingatkan siswa agar belajar sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka. Jangan memaksakan diri mempelajari hal yang di luar jangkauan, tetapi fokuslah pada hal-hal yang bisa dikuasai. Dengan demikian, usaha belajar akan lebih efektif dan berbuah hasil yang maksimal.”

Sinonim Lima Peribahasa Jawa tentang Kemalasan

Mencari sinonim yang persis untuk peribahasa Jawa cukup sulit karena nuansa dan konteksnya yang unik. Namun, kita bisa mencari ungkapan lain yang memiliki makna serupa. Sebagai contoh, “Kebo nusu gudel, ora ono susune” bisa diartikan sebagai “usaha sia-sia”, “Lemu kaya kebo ngarit” bisa diartikan sebagai “lamban dan tidak efisien”, dan seterusnya. Untuk peribahasa lainnya, tidak ada sinonim yang persis, karena makna dan keindahannya terletak pada ungkapan unik tersebut.

Perbandingan Peribahasa Jawa tentang Kemalasan dengan Peribahasa Lain

Peribahasa Jawa “Lemu kaya kebo ngarit” memiliki kemiripan makna dengan peribahasa Indonesia “siang kerja, malam kerja, tetap saja miskin” yang menggambarkan inefisiensi kerja. Sementara, “Kebo nusu gudel, ora ono susune” memiliki kemiripan dengan pepatah Inggris “Don’t put the cart before the horse” yang menekankan pentingnya urutan dan perencanaan yang tepat. Perbedaannya terletak pada gaya bahasa dan konteks budaya, namun inti pesan tentang pentingnya kerja keras dan perencanaan tetap sama.

Pengaruh Budaya terhadap Persepsi “Malas” dalam Bahasa Jawa

Persepsi tentang “malas” bukanlah hal yang universal. Makna dan konotasinya sangat dipengaruhi oleh konteks budaya. Di Jawa, dengan kekayaan nuansa sosial dan hierarki yang kompleks, persepsi terhadap kemalasan bervariasi antara masyarakat pedesaan dan perkotaan, bahkan antara penggunaan bahasa Jawa Ngoko dan Krama. Artikel ini akan mengupas bagaimana budaya Jawa membentuk persepsi “malas”, membandingkannya dengan budaya lain, dan menganalisis dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

Persepsi “Malas” dalam Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan Jawa

Di pedesaan Jawa, “malas” seringkali dikaitkan dengan keengganan untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong atau aktivitas komunal lainnya. Contohnya, tidak ikut membantu tetangga yang sedang panen atau tidak hadir dalam kerja bakti membersihkan lingkungan akan dianggap sebagai perilaku malas yang mempunyai konsekuensi sosial. Hal ini karena nilai kebersamaan dan kepedulian sosial sangat dijunjung tinggi. Sebaliknya, di perkotaan, persepsi “malas” mungkin lebih berfokus pada produktivitas individu dalam pekerjaan formal. Karyawan yang sering terlambat, mengerjakan tugas dengan lambat, atau menghindari tanggung jawab dapat dianggap malas. Konteks sosialnya berbeda, tetapi esensi negatif dari “malas” tetap ada.

Perbandingan Persepsi “Malas” antara Budaya Jawa dan Betawi

Budaya Jawa dan Betawi, meskipun sama-sama berada di Indonesia, memiliki perbedaan signifikan dalam persepsi “malas”. Budaya Jawa, dengan hierarki sosialnya yang kental, menganggap kemalasan sebagai kekurangan moral dan tidak menghargai nilai-nilai kolektivisme. Ungkapan seperti “ora gelem melu” (tidak mau ikut) menunjukkan penolakan terhadap kewajiban sosial. Sebaliknya, budaya Betawi, yang lebih egaliter, mungkin lebih menekankan pada konsekuensi praktis dari kemalasan, seperti kegagalan mencapai tujuan individu. Peribahasa Betawi mungkin lebih fokus pada dampak kemalasan terhadap kehidupan pribadi daripada implikasi sosialnya seperti dalam budaya Jawa. Perbedaan ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang berbeda yang mendasari persepsi “malas” di kedua budaya tersebut.

Tabel Perbandingan Persepsi “Malas” dalam Bahasa Jawa dan Indonesia

| Aspek | Bahasa Jawa (Ngoko) | Bahasa Jawa (Krama) | Bahasa Indonesia | Perbedaan Semantik dan Pragmatik |

|---|---|---|---|---|

| Definisi | Ora gelem kerja | Mboten kersa nglampahi | Tidak mau bekerja | Perbedaan tingkat formalitas dan kesopanan; Ngoko lebih kasual, Krama lebih formal dan hormat. |

| Konotasi | Negatif, tidak bertanggung jawab | Negatif, kurang tanggung jawab dan sopan santun | Negatif, kurang produktif | Nuansa budaya Jawa yang lebih menekankan pada tanggung jawab sosial dan kesopanan. |

| Ekspresi verbal | Mleset, males | Mboten saget, kirang sae | Tidak bisa, malas | Perbedaan cara mengekspresikan ketidakmampuan/keengganan; Jawa lebih halus dan mempertimbangkan konteks sosial. |

| Contoh situasi | Ora melu kerja bakti | Mboten rawuh kerja bakti | Tidak ikut kerja bakti | Perbedaan konteks sosial dan implikasi sosial dari tindakan “malas”; di Jawa, tidak ikut kerja bakti dapat mempengaruhi reputasi sosial. |

| Dampak Sosial | Diasingkan, dicemooh | Dianggap kurang ajar, kehilangan kepercayaan | Dikucilkan, reputasi buruk | Perbedaan tingkat keparahan sanksi sosial akibat tindakan “malas”; di Jawa, sanksi sosial bisa lebih terasa. |

Dampak Positif dan Negatif Persepsi Budaya Jawa terhadap Kemalasan

Persepsi budaya Jawa terhadap kemalasan memiliki dampak ganda. Dampak negatifnya terlihat pada rendahnya produktivitas jika nilai kebersamaan tidak diimbangi dengan efisiensi kerja individu. Contohnya, sistem gotong royong yang idealnya meningkatkan efisiensi, bisa malah menurunkan produktivitas jika tidak dikelola dengan baik. Sebaliknya, dampak positifnya terlihat pada terjaganya keharmonisan sosial dan kepedulian komunal. Sikap “ora gelem melu” bisa mencegah konflik dan memperkuat ikatan sosial karena menunjukkan keengganan untuk melakukan sesuatu yang dirasa tidak adil atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang.

Strategi Mengatasi Kemalasan Berbasis Nilai Budaya Jawa

Nilai-nilai budaya Jawa seperti *gotong royong*, *kekeluargaan*, dan *unggah-ungguh* dapat digunakan untuk mengatasi kemalasan. *Gotong royong* dapat dimaksimalkan dengan sistem kerja kelompok yang terstruktur dan efisien. *Kekeluargaan* dapat dimanfaatkan untuk membangun motivasi dan dukungan antar anggota kelompok. *Unggah-ungguh* dapat digunakan untuk menciptakan suasana kerja yang respektif dan menghindari konflik yang bisa menimbulkan kemalasan. Strategi yang spesifik dan terukur meliputi pembagian tugas yang jelas, pengawasan yang adil, dan sistem reward dan punishment yang transparan dan berdasarkan prestasi.

“Malas” dalam Konteks Berbagai Situasi di Jawa

Kata “malas” dalam bahasa Jawa, meskipun terkesan sederhana, menyimpan nuansa yang beragam tergantung konteksnya. Bukan sekadar tidak mau bekerja, “malas” bisa menunjukkan berbagai tingkatan, dari sekadar kelelahan hingga sikap apatis yang lebih dalam. Mari kita telusuri bagaimana kata ini mewarnai kehidupan sehari-hari di Jawa, dari bangku sekolah hingga pergaulan sosial.

“Malas” dalam Konteks Pendidikan di Jawa

Di lingkungan pendidikan, “malas” sering dikaitkan dengan kurangnya motivasi belajar. Seorang siswa yang malas mengerjakan tugas, misalnya, mungkin akan mendapat teguran dari guru dengan kalimat seperti, “Aduh, kok malah males nggarap tugas?” (Aduh, kok malah malas mengerjakan tugas?). Lebih dari itu, kemalasan juga bisa bermanifestasi dalam bentuk ketidakhadiran di sekolah atau kurangnya partisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Bayangkan seorang siswa yang selalu terlambat dan jarang ikut diskusi kelas – gambaran nyata dari dampak “malas” pada prestasi akademis.

“Malas” dalam Konteks Pekerjaan di Jawa

Di dunia kerja, “malas” bisa berakibat fatal. Seorang pekerja yang malas bekerja tentu akan mengurangi produktivitas dan bahkan bisa berujung pada pemecatan. Bayangkan seorang karyawan yang selalu menunda pekerjaan, sering absen tanpa alasan yang jelas, atau bahkan melakukan pekerjaan asal-asalan. Bosnya mungkin akan berkata, “Kerjane kok males-malesan, ora profesional!” (Kerjanya kok malas-malasan, tidak profesional!). Kemalasan di tempat kerja bukan hanya merugikan perusahaan, tetapi juga merugikan diri sendiri.

“Malas” dalam Konteks Keluarga di Jawa

Dalam konteks keluarga, “malas” bisa bermakna beragam. Seorang anak yang malas membantu pekerjaan rumah tangga, misalnya, akan mendapat teguran dari orang tuanya. “Males banget, kok ora gelem mbantu ibu masak?” (Males banget, kok tidak mau membantu ibu memasak?). Namun, “malas” juga bisa merujuk pada kurangnya inisiatif atau partisipasi dalam kegiatan keluarga. Misalnya, malas ikut acara keluarga besar atau malas berkomunikasi dengan anggota keluarga lainnya. Ini bisa menciptakan jarak dan mengurangi keharmonisan keluarga.

“Malas” dalam Konteks Pertemanan di Jawa

Dalam pertemanan, “malas” bisa berarti kurangnya komitmen atau tanggung jawab. Seorang teman yang malas membalas pesan, malas menemui teman-temannya, atau malas ikut serta dalam kegiatan bersama bisa dianggap tidak menghargai persahabatan. Contohnya, “Piye to, kok males banget ngajak ketemu?” (Gimana sih, kok malas banget mengajak ketemu?). Sikap malas seperti ini lama-kelamaan bisa merusak hubungan pertemanan.

Cerita Pendek: Si Jaka si Malas

Jaka adalah pemuda desa yang terkenal malas. Dia malas bekerja, malas belajar, dan malas membantu orang tuanya. Pagi hari, dia lebih suka tidur daripada membantu menggarap sawah. Siang hari, dia lebih suka bermalas-malasan di bawah pohon daripada belajar mengaji. Akibatnya, Jaka selalu mendapat teguran dari orang tuanya. “Jaka, kok males banget! Wong tuwa wis tuwa, kok malah ngerepotke!” (Jaka, kok malas banget! Orang tua sudah tua, kok malah merepotkan!). Suatu hari, karena kemalasannya, Jaka gagal panen. Dia menyesali kemalasannya dan berjanji untuk berubah. Namun, perubahan itu tak mudah. Jaka harus berjuang melawan kebiasaan buruknya. Kisah Jaka mengajarkan kita bahwa kemalasan akan berbuah pahit.

Ungkapan Jawa untuk Memotivasi Orang yang Malas: Malas Dalam Bahasa Jawa

Mungkin kamu pernah mengalami situasi di mana teman, saudara, atau bahkan dirimu sendiri sedang dilanda kemalasan tingkat dewa. Ngamplop di kasur seharian, deadline menumpuk, tapi semangat masih di titik nol. Nah, di sinilah kekuatan bahasa Jawa turun tangan! Bahasa Jawa kaya akan ungkapan-ungkapan bijak yang bisa menjadi suntikan motivasi bagi mereka yang sedang malas-malasan. Berikut ini beberapa ungkapan Jawa yang ampuh untuk membangkitkan semangat, dijamin bikin kamu langsung tancap gas!

Lima Ungkapan Jawa Motivasi Anti-Malas

Ungkapan Jawa punya cara unik dalam memotivasi. Bukan cuma sekedar perintah, tapi lebih kepada ajakan dan penyadaran. Berikut lima ungkapan Jawa yang bisa kamu coba, lengkap dengan penjelasannya:

- “Ora ono goro-goro tanpa ugo-ugo.” Artinya, tidak ada hasil tanpa usaha. Ungkapan ini efektif karena langsung menyentil kesadaran akan pentingnya kerja keras untuk mencapai tujuan. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan, ya gaes!

- “Sing sapa nandur bakal ngunduh.” Artinya, siapa yang menanam akan menuai. Ungkapan ini menekankan konsekuensi dari setiap tindakan. Kerja keras yang konsisten akan membuahkan hasil yang manis di masa depan.

- “Mangan ora mangan, lali ora lali, yen wis diwenehi tanggung jawab kudu ditindakake.” Artinya, mau makan atau tidak, lupa atau tidak, jika sudah diberi tanggung jawab harus dikerjakan. Ungkapan ini sangat tegas dan efektif untuk orang yang suka menunda-nunda pekerjaan.

- “Aja gumantung marang pepadha.” Artinya, jangan bergantung pada bantuan orang lain. Ungkapan ini mendorong kemandirian dan tanggung jawab. Membangun kepercayaan diri untuk menyelesaikan masalah sendiri.

- “Sing penting usaha, hasil wes gusti sing ngatur.” Artinya, yang penting usaha, hasilnya Tuhan yang mengatur. Ungkapan ini menenangkan sekaligus memotivasi. Mengajarkan untuk fokus pada proses dan menyerahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa.

Dialog Motivasi Anti-Malas

Bayangkan skenario berikut: Dimas, seorang mahasiswa yang sedang malas mengerjakan tugas akhir, sedang dihadapi oleh temannya, Sarah.

Sarah: “Mas, tugas akhirmu wis rampung durung?”

Dimas: “Duh, Sa, males banget. Aku males nggarapnya.”

Sarah: “Ora ono goro-goro tanpa ugo-ugo, Mas. Ayo dikerjakan pelan-pelan, sing penting diwiwiti.”

Dimas: “Iya ya, bener juga. Aku mulai sekarang deh.”

Strategi Komunikasi Efektif

Menggunakan ungkapan Jawa untuk memotivasi orang yang malas harus dilakukan dengan bijak. Pilihlah ungkapan yang sesuai dengan konteks dan kepribadian orang yang dimotivasi. Jangan sampai ungkapan tersebut malah membuat orang tersebut tersinggung. Komunikasi yang empati dan penuh pengertian akan lebih efektif daripada memaksa.

Selain itu, ciptakan suasana yang nyaman dan mendukung. Berikan pujian dan apresiasi atas usaha yang telah dilakukan, sekecil apapun itu. Hal ini akan meningkatkan semangat dan kepercayaan diri mereka untuk terus berusaha.

Situasi Tepat Penggunaan Ungkapan Jawa

Ungkapan Jawa efektif digunakan dalam berbagai situasi informal, seperti di lingkungan keluarga, teman, atau komunitas. Ungkapan-ungkapan ini cocok digunakan untuk memotivasi anggota keluarga yang malas membantu pekerjaan rumah, teman yang menunda-nunda tugas kuliah, atau anggota komunitas yang kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Hindari penggunaan ungkapan ini dalam situasi formal, seperti rapat kerja atau presentasi bisnis, agar tidak terkesan tidak profesional.

Efek Negatif Kemalasan dalam Bahasa Jawa (dengan ungkapan)

Malas, nggumun banget ya? Kata yang sederhana tapi dampaknya bisa bikin hidupmu amburadal. Di Jawa, kemalasan bukan cuma sekadar kebiasaan buruk, tapi bisa jadi sumber masalah besar, baik secara pribadi maupun sosial. Kita akan bahas tuntas efek negatifnya, dari yang bikin dompet tipis sampai merusak hubungan pertemanan.

Lima Efek Negatif Kemalasan dan Ungkapan Jawa

Kemalasan, kalau dibiarkan, bakalan jadi bumerang. Berikut lima efek negatifnya, lengkap dengan ungkapan Jawa yang pas dan artinya dalam Bahasa Indonesia:

- Ora préntah, ora obah (Tidak diperintah, tidak bergerak): Menunjukkan sikap pasif dan tidak inisiatif. Padanannya dalam Bahasa Indonesia adalah “manusia malas”.

- Mangan turu waé (Makan dan tidur saja): Menggambarkan seseorang yang hanya mementingkan kesenangan sesaat dan mengabaikan tanggung jawab. Artinya dalam Bahasa Indonesia: “hidup cuma untuk makan dan tidur”.

- Ketiban mlanding (Ketiban durian runtuh): Meskipun terkesan positif, dalam konteks kemalasan, ini menggambarkan keberuntungan yang datang tanpa usaha. Padanannya dalam Bahasa Indonesia: “Untung-untungan”.

- Nganti kebacut (Sampai kelewatan): Menunjukkan sikap yang menunda-nunda pekerjaan hingga melewati batas waktu. Artinya dalam Bahasa Indonesia: “Terlalu lama menunda”.

- Mlaku tanpa arah (Berjalan tanpa arah): Menggambarkan hidup tanpa tujuan dan rencana yang jelas akibat kemalasan dalam merencanakan masa depan. Artinya dalam Bahasa Indonesia: “Hidup tanpa tujuan”.

Dampak Buruk Kemalasan dalam Kehidupan Sosial Jawa

Bayangkan, saat ada kerja bakti di kampung, gotong royong yang jadi tradisi Jawa, eh ada yang cuma ngaso terus. Itu bisa bikin suasana jadi kurang harmonis. Hubungan kekeluargaan juga bisa terganggu. Misalnya, anak yang malas membantu orang tua, lama-lama bisa menimbulkan kesalahpahaman dan menciptakan jarak.

Contohnya, saat ada acara keluarga besar, jika ada anggota keluarga yang malas membantu persiapan, maka akan terasa beban kerja yang tidak merata. Ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman dan bisa memicu konflik diantara anggota keluarga. Sikap malas seperti ini bisa merusak rasa kekeluargaan dan guyub yang menjadi nilai penting dalam masyarakat Jawa.

Pengaruh Kemalasan terhadap Aspek Ekonomi di Jawa

Kemalasan juga bisa bikin kantong jebol. Mau cari kerja? Susah! Karena ora préntah, ora obah, majikan mana yang mau? Mau usaha sendiri? Ya, mangan turu waé aja kerjanya, bisnisnya ya amburadal. Mau naik kelas? Mlaku tanpa arah gimana mau naik?

- Kesulitan mendapatkan pekerjaan: Kurangnya inisiatif dan motivasi membuat pelamar kerja kurang menarik bagi perusahaan.

- Kegagalan dalam berwirausaha: Kurangnya usaha dan ketelatenan menyebabkan bisnis mudah bangkrut.

- Terhambatnya peningkatan taraf hidup: Kemalasan membuat seseorang sulit untuk meningkatkan kemampuan dan penghasilannya.

Tabel Efek Negatif Kemalasan, Dampak, dan Solusinya

| No. | Efek Negatif (Jawa) | Efek Negatif (Indonesia) | Dampak (Jawa) | Dampak (Indonesia) | Solusi (Jawa) | Solusi (Indonesia) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Ora préntah, ora obah | Tidak inisiatif | Kesulitan mendapat pekerjaan | Kesulitan mendapat pekerjaan | Mbangun semangat lan inisiatif | Bangun semangat dan inisiatif |

| 2 | Mangan turu waé | Hanya makan dan tidur | Kegagalan dalam berwirausaha | Kegagalan dalam berwirausaha | Nggoleki motivasi lan tujuan hidup | Mencari motivasi dan tujuan hidup |

| 3 | Ketiban mlanding | Untung-untungan | Kehidupan yang tidak stabil | Kehidupan yang tidak stabil | Usaha keras dan kerja cerdas | Usaha keras dan kerja cerdas |

| 4 | Nganti kebacut | Menunda-nunda | Terhambatnya peningkatan taraf hidup | Terhambatnya peningkatan taraf hidup | Disiplin dan manajemen waktu | Disiplin dan manajemen waktu |

| 5 | Mlaku tanpa arah | Hidup tanpa tujuan | Kehidupan yang penuh ketidakpastian | Kehidupan yang penuh ketidakpastian | Menentukan tujuan dan rencana hidup | Menentukan tujuan dan rencana hidup |

Contoh Kasus Nyata Dampak Negatif Kemalasan

Pak Karto, seorang petani di desa Sukoharjo, terkenal malas. Sawahnya ora diurus dengan baik. Rumput liar tumbuh subur, dan tanaman padinya pun kurang produktif. “Wah, panen iki pasti sedhih,” keluhnya pada istrinya, Bu Tuti. Bu Tuti hanya menggelengkan kepala, “Wong panjenengan seneng ngaso wae, Mas.” (Suami kamu senang bermalas-malasan saja, Mas).

Akibatnya, panen Pak Karto jauh lebih sedikit dari tetangganya. Keluarga kecilnya pun kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Anak-anak kudu sekolah, Mas. Piye iki?” (Anak-anak harus sekolah, Mas. Gimana ini?), tanya Bu Tuti dengan nada khawatir. Pak Karto hanya tertunduk lesu, menyesali kemalasannya.

Pandangan Masyarakat Jawa terhadap Kemalasan

Masyarakat Jawa umumnya memandang kemalasan sebagai sifat yang negatif. Ungkapan “Ora préntah, ora obah” sering digunakan untuk menggambarkan orang yang malas dan tidak bertanggung jawab. Ada stigma negatif yang melekat pada individu yang malas, dianggap sebagai orang yang tidak berguna dan tidak produktif. Mereka sering dijauhi dan dianggap sebagai beban bagi masyarakat.

Perbandingan Dampak Kemalasan di Jawa dan Bali

Perbandingan Dampak Kemalasan di Jawa dan Bali: Di Jawa, kemalasan bisa berdampak pada sistem gotong royong dan merusak hubungan kekeluargaan. Di Bali, kemalasan mungkin berdampak pada upacara adat dan kegiatan keagamaan yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Meskipun konteksnya berbeda, kedua daerah sama-sama menganggap kemalasan sebagai hal negatif yang perlu dihindari.

Ungkapan Jawa untuk Mengkritik Kemalasan

Malas, siapa sih yang nggak pernah ngerasain? Tapi kalau udah keterlaluan, ya perlu sedikit ‘senggol’ biar semangatnya kembali. Nah, di Jawa, ada banyak banget ungkapan yang bisa dipakai untuk mengkritik orang yang malas, mulai dari yang halus banget sampai yang langsung menohok. Beda ungkapan, beda juga tingkat ‘kepedasan’-nya. Yuk, kita bahas!

Lima Ungkapan Jawa Kritik Kemalasan Berdasarkan Tingkat Keparahan

Berikut ini lima ungkapan Jawa yang bisa dipakai untuk mengkritik orang malas, lengkap dengan tingkat keparahannya dan contoh penggunaannya. Perbedaannya nggak cuma di kata-katanya, tapi juga konteks sosial dan siapa yang biasanya ngomong.

| No. | Ungkapan Jawa | Arti | Tingkat Keparahan | Contoh Kalimat dalam Konteks |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Malah-malah bae | Hanya bermalas-malasan saja | Ringan | “Aduh, Mas, malah-malah bae kok, wis sore iki durung rampung kerjane?” (Aduh, Mas, hanya bermalas-malasan saja, sudah sore ini pekerjaannya belum selesai?) |

| 2 | Ora gelem obah ora gelem maju | Tidak mau bergerak, tidak mau maju | Sedang | “Wong iki ora gelem obah ora gelem maju, diwelingi ya ora gelem ngrungokke.” (Orang ini tidak mau bergerak tidak mau maju, dinasehati pun tidak mau mendengarkan.) |

| 3 | Loro ati ndelokmu ngono | Sakit hati melihatmu seperti itu | Sedang | “Loro ati ndelokmu ngono, wis tau tak welingi, tapi tetep bae ora obah.” (Sakit hati melihatmu seperti itu, sudah pernah kunasehati, tapi tetap saja tidak mau bergerak.) |

| 4 | Wong ora duwe gawean kok malah males-malesan | Orang tidak punya pekerjaan malah bermalas-malasan | Berat | “Wong ora duwe gawean kok malah males-malesan, ngenteni rejeki turu wae?” (Orang tidak punya pekerjaan malah bermalas-malasan, menunggu rezeki sambil tidur saja?) |

| 5 | Akeh omong, kurang praktek | Banyak bicara, kurang praktik | Berat | “Akeh omong, kurang praktek, wes ngomong bakal ngerjakne, tapi tetep ae ora dilakoni.” (Banyak bicara, kurang praktik, sudah ngomong akan mengerjakan, tapi tetap saja tidak dilakukan.) |

Perbedaan Nuansa Makna Lima Ungkapan Jawa Kritik Kemalasan

Kelima ungkapan di atas memiliki nuansa yang berbeda, tergantung konteks dan siapa yang mengucapkannya. Berikut penjelasannya:

Ungkapan 1 (Malah-malah bae): Ungkapan ini cenderung ringan dan lebih sering digunakan antarteman atau saudara dekat. Lebih seperti teguran lembut daripada kritik keras.

Ungkapan 2 (Ora gelem obah ora gelem maju): Ungkapan ini menunjukkan ketidakpuasan yang lebih besar. Bisa digunakan oleh orang tua kepada anak, atasan kepada bawahan, atau bahkan teman kepada teman jika sudah berulang kali mengingatkan. Ada unsur kekecewaan di dalamnya.

Ungkapan 3 (Loro ati ndelokmu ngono): Ungkapan ini menunjukkan rasa prihatin dan kecewa yang mendalam. Biasanya digunakan oleh orang yang merasa dekat dan peduli dengan orang yang malas tersebut. Lebih menekankan pada dampak kemalasan terhadap perasaan orang lain.

Ungkapan 4 (Wong ora duwe gawean kok malah males-malesan): Ungkapan ini sangat tegas dan menunjukkan ketidaksetujuan yang kuat. Lebih sering digunakan dalam situasi formal atau ketika kemalasan sudah sangat mengganggu.

Ungkapan 5 (Akeh omong, kurang praktek): Ungkapan ini lebih fokus pada ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan. Biasanya digunakan ketika seseorang banyak berjanji tetapi tidak pernah menepatinya karena malas.

Dialog Singkat Menggunakan Ungkapan Nomor 2 dan 4

Berikut dialog singkat yang menunjukkan perbedaan nuansa antara ungkapan nomor 2 dan 4:

Ani: “Dik, wis sore iki, kok durung rampung tugasmu? Ora gelem obah ora gelem maju, ngene iki kapan rampung?” (Dik, sudah sore ini, kok belum selesai tugasmu? Tidak mau bergerak tidak mau maju, seperti ini kapan selesai?)

Budi: “Ya, Mbak, lagi males ae, Mbak.” (Ya, Mbak, lagi malas saja, Mbak.)

Ani: “Lha, wong ora duwe gawean kok malah males-malesan? Aku wes ngerti kamu itu anaknya rajin, tapi kok ini… mengecewakan banget!” (Lha, orang tidak punya pekerjaan kok malah bermalas-malasan? Aku sudah tahu kamu itu anaknya rajin, tapi kok ini… mengecewakan banget!)

Contoh Kalimat Kritik Kemalasan dengan Ungkapan Kiasan

Ungkapan kiasan bisa digunakan untuk menyampaikan kritik dengan cara yang lebih halus dan tidak langsung menohok. Contohnya:

“Kaya banyu mili, ora ono tegese. Kerjane dilakoni sanes ora, malah dolan terus.” (Seperti air mengalir, tidak ada artinya. Pekerjaan dilakukan atau tidak, malah terus bermain.)

Contoh Kalimat Kritik Kemalasan dengan Bahasa Lugas dan Tegas

Kritik yang tegas dan lugas bisa disampaikan dengan bahasa yang langsung dan tanpa basa-basi. Contohnya:

“Aku wis bosen ndelokmu males-malesan terus! Aku kecewa banget karo sikapmu iki!” (Aku sudah bosan melihatmu bermalas-malasan terus! Aku kecewa banget dengan sikapmu ini!)

Perbedaan Ungkapan “Malas” di Berbagai Dialek Jawa

Ngomong-ngomong soal malas, eh ternyata nggak cuma satu cara ngungkapinnya di Bahasa Jawa, lho! Bahasa Jawa, dengan kekayaan dialeknya, menawarkan beragam cara untuk mengekspresikan rasa malas, mulai dari yang kalem sampai yang super lebay. Yuk, kita telusuri perbedaan ungkapan “malas” di beberapa dialek Jawa!

Variasi Ungkapan “Malas” di Dialek Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat

Meskipun sama-sama Bahasa Jawa, perbedaan dialek bisa bikin ungkapan “malas” jadi beragam banget. Bayangin aja, kalau kamu bilang “malas” di Jawa Tengah, mungkin artinya beda dengan kalau kamu bilang “malas” di Jawa Timur atau bahkan Jawa Barat. Nah, bedanya itu yang bakal kita bahas sekarang.

| Dialek | Ungkapan “Malas” | Contoh Kalimat |

|---|---|---|

| Jawa Tengah | Malis, ora gelem, males banget | Aku malis nggarap tugas iki. (Aku malas mengerjakan tugas ini.) |

| Jawa Timur | Lelah, ora semangat, males-malesan | Aku ora semangat sinau sore iki. (Aku malas belajar sore ini.) |

| Jawa Barat (Sunda Baku) | Bosen, teu hayang, males pisan | Aing teu hayang indit ka sakola ayeuna. (Aku malas pergi ke sekolah sekarang.) *Catatan: Ini menggunakan bahasa Sunda, karena Jawa Barat mayoritas menggunakan bahasa Sunda.* |

Tingkatan Kemalasan dalam Berbagai Dialek

Nggak cuma beda kata, tingkat kemalasannya juga bisa diekspresikan secara berbeda. Misalnya, “males banget” di Jawa Tengah bisa diartikan sebagai malas tingkat dewa, sedangkan “males-malesan” di Jawa Timur mungkin cuma malas-malasan biasa aja. Perbedaan ini penting banget untuk dipahami biar nggak salah kaprah saat berkomunikasi.

- Jawa Tengah: Selain “malis”, ada juga “ngantuk” yang bisa menunjukkan rasa malas yang disertai rasa mengantuk.

- Jawa Timur: “Lelah” bisa menunjukkan rasa malas yang disebabkan oleh kelelahan fisik atau mental.

- Jawa Barat (Sunda Baku): “Teu sanggup” bisa digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan akibat rasa malas yang sangat besar.

Contoh Kalimat dengan Ungkapan “Malas” di Tiga Dialek Berbeda

Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh kalimat yang sama, tetapi menggunakan ungkapan “malas” dalam tiga dialek Jawa yang berbeda:

Situasi: Saya malas mencuci piring.

- Jawa Tengah: Aku males banget ngumbah piring.

- Jawa Timur: Aku ora semangat ngumbah piring.

- Jawa Barat (Sunda Baku): Aing males pisan ngumbah piring.

Arti “Malas” dalam Konteks Humor Jawa

Malas, kata yang seringkali dikaitkan dengan hal negatif. Tapi di dunia humor Jawa, “malas” bisa jadi bahan guyonan yang menggelitik dan penuh makna tersirat. Dari sindiran halus hingga lelucon kocak, kemalasan disajikan dengan cara yang unik dan khas Jawa, mengungkap sisi jenaka kehidupan sehari-hari. Mari kita telusuri bagaimana “malas” dimaknai dalam humor Jawa.

Contoh Lelucon tentang Kemalasan dalam Bahasa Jawa

Berikut beberapa contoh lelucon Jawa Ngoko dan Krama Inggil yang bertemakan kemalasan, dengan sentuhan humor khas Jawa yang penuh makna tersirat:

| No. | Lelucon (Ngoko) | Lelucon (Krama Inggil) | Penjelasan Makna Humor |

|---|---|---|---|

| 1 | “Lha kok durung rampung? Isin-isin ngono ae, malah turu maneh!” | “Duh, napa kok dereng rampung? Mboten badhe usaha, malah sare malih?” | Humornya terletak pada kontras antara harapan agar pekerjaan selesai dengan kenyataan bahwa orang tersebut malah tidur. Ungkapan “isin-isin” (malas-malasan) dan “mboten badhe usaha” memperkuat kesan kemalasan yang dikritisi dengan nada jenaka. |

| 2 | “Nek kerjaan akeh, ra usah dipikir, turu ae gampang.” | “Manawi karya kathah, mboten perlu dipikir, sare kemawon gampil.” | Lelucon ini menggunakan strategi *understatement*. Menyatakan bahwa tidur adalah solusi mudah untuk menghadapi banyak pekerjaan, padahal sebenarnya itu adalah bentuk penghindaran tanggung jawab yang lucu. |

| 3 | “Aku iki nek kerja yo ra kuat, nek mangan yo kuat.” | “Kawula menika manawi makarya lajeng mboten kuat, manawi nedha lajeng kuat.” | Humornya terletak pada paradoks: kuat makan tapi lemah bekerja. Ini menggambarkan tipe orang malas yang lebih bersemangat dalam hal makan daripada bekerja. |

Penggunaan Parodie, Satire, dan Understatement dalam Humor Jawa tentang Kemalasan

Humor Jawa, khususnya yang menggunakan teknik parodi, satire, dan understatement, sangat efektif untuk menyindir orang yang malas tanpa harus menyinggung perasaan secara langsung. Hal ini karena disampaikan dengan cara yang halus dan berselubung humor.

- Parodi: Meniru gaya bicara atau perilaku orang malas secara berlebihan untuk menciptakan efek lucu. Contoh: “Aku iki prinsipku: kerja keras itu… nggak penting.”

- Satire: Menyindir perilaku malas dengan cara yang menyindir tetapi tetap menghibur. Contoh: “Wong malas iku yo ngerti wektu, wektune turu ae wis pas.”

- Understatement: Melebih-lebihkan kemalasan dengan cara yang tampak biasa saja. Contoh: “Ya wis, aku lagi istirahat bentar, mungkin kerja besok ae.”

Cerita Lucu tentang Kemalasan dalam Bahasa Jawa Ngoko

Joko, pemuda malas, dan Budi, temannya yang rajin, sedang mengerjakan tugas kelompok. Budi sudah hampir menyelesaikan bagiannya, sementara Joko masih asyik bermain game. “Jok, cepetan kerjo! Deadline besok!” seru Budi. Joko hanya menjawab, “Wis, entar ae, Bu. Masih akeh waktu kok.” Budi menghela napas. Akhirnya, Budi terpaksa menyelesaikan sebagian besar tugas sendirian. Keesokan harinya, saat presentasi, tugas mereka bagus, berkat kerja keras Budi. Namun, Joko berlagak seolah-olah ikut berkontribusi besar. Budi hanya tersenyum kecut. “Mungkin,” pikir Budi, “malas itu juga sebuah seni.”

Analisis Teknik Humor dalam Cerita Kemalasan

- Ironi: Joko yang malas, mendapatkan nilai bagus berkat kerja keras Budi, ini menciptakan ironi yang lucu.

- Sarkasme: Sikap Joko yang berlagak seolah-olah berkontribusi besar, merupakan sarkasme yang menyindir kemalasannya.

- Understatement: Pernyataan Joko, “Masih akeh waktu kok,” merupakan understatement yang melebih-lebihkan ketersediaan waktu.

Sketsa Komedi Pendek tentang Kemalasan

Karakter: Joko (orang malas), Budi (orang rajin), Siti (korban kemalasan)

- Joko: “Budi, tolong ambilin minum dong.”

- Budi: “Lha, kamu sendiri aja yang ambil. Kan dekat.”

- Joko: “Males ah, capek.”

- Siti: “Joko, tugas kelompok kita belum selesai, lho!”

- Joko: “Nanti aja, Siti. Aku lagi istirahat.”

- Budi: “Istirahat? Dari tadi kamu cuma tiduran!”

- Siti: “Ya sudah, aku yang kerjakan sendiri saja.”

- Joko: (tersenyum) “Sip, makasih ya.”

Analogi dan Metafora untuk “Malas” dalam Bahasa Jawa

Ngomong-ngomong soal malas, siapa sih yang nggak pernah ngerasain? Rasanya kayak baterai HP yang udah lowbat, ya kan? Nah, Bahasa Jawa, dengan kekayaan kosakatanya, punya banyak cara unik untuk menggambarkan rasa malas ini, bukan cuma bilang “males” aja. Kita bakal ngupas beberapa analogi dan metafora keren yang menggambarkan kemalasan dalam Bahasa Jawa, dijamin bikin kamu ngangguk-ngangguk sendiri!

Lima Analogi dan Metafora untuk Kemalasan dalam Bahasa Jawa

Berikut beberapa analogi dan metafora dalam Bahasa Jawa yang menggambarkan kemalasan, beserta penjelasannya. Kita akan lihat betapa kreatifnya Bahasa Jawa dalam mengekspresikan perasaan ini.

- Kebo biyen: Analogi ini membandingkan orang malas dengan kerbau yang sudah tua dan lemas. Maknanya, orang tersebut sangat malas dan tidak bertenaga untuk beraktivitas.

- Kaya watu: Metafora ini menggambarkan orang malas seperti batu, diam dan tidak bergerak. Mereka pasif dan tidak berinisiatif.

- Lemu kaya keong: Perumpamaan ini membandingkan orang malas dengan keong yang bergerak sangat lambat. Maknanya, orang tersebut sangat lambat dan tidak efisien dalam mengerjakan sesuatu.

- Nganggur kaya tikus: Analogi ini membandingkan orang malas dengan tikus yang hanya berdiam diri dan mencari makanan dengan mudah. Menunjukkan sikap malas dan mencari jalan mudah tanpa usaha keras.

- Turup kaya kodok: Metafora ini menggambarkan orang malas seperti kodok yang hanya berdiam diri dan tidak bergerak. Menunjukkan sikap malas dan pasif dalam menjalani hidup.

Contoh Kalimat yang Menggunakan Analogi dan Metafora Kemalasan

Berikut beberapa contoh kalimat yang menggunakan analogi dan metafora di atas untuk menggambarkan kemalasan:

- “Aja nganti dadi kebo biyen, ayo gek nggarap tugasmu!” (Jangan sampai menjadi seperti kerbau tua, ayo segera kerjakan tugasmu!)

- “Dheweke lemu kaya keong, nggarap proyek iki suwe banget rampunge.” (Dia lambat seperti keong, mengerjakan proyek ini sangat lama penyelesaiannya.)

- “Wong iku kaya watu, ora tau obah-obah.” (Orang itu seperti batu, tidak pernah bergerak.)

Perbandingan Efektivitas Analogi dan Metafora dalam Menyampaikan Pesan Kemalasan

Baik analogi maupun metafora efektif dalam menyampaikan pesan tentang kemalasan. Analogi lebih mudah dipahami karena membuat perbandingan langsung, sementara metafora lebih puitis dan menciptakan gambaran yang lebih hidup. Pilihan antara analogi dan metafora bergantung pada konteks dan tujuan penyampaian pesan.

Puisi Pendek tentang Kemalasan dalam Bahasa Jawa

Berikut puisi pendek yang menggunakan metafora untuk menggambarkan kemalasan:

Rasa males mbludhug ati,

Kaya watu, ora obah.

Wektu mlaku, ora peduli,

Kesempatan sirna, tanpa daya.

Ungkapan Jawa untuk Menunjukkan Rasa Malas yang Berlebihan

Ngomong-ngomong soal malas, kita semua pernah mengalaminya, kan? Rasanya pengen rebahan seharian, nggak mau gerak sedikit pun. Nah, kalau di Jawa, ekspresi kemalasan itu nggak cuma “males” aja lho. Ada banyak ungkapan yang jauh lebih nyelekit dan menunjukkan tingkat kemalasan yang berbeda-beda. Yuk, kita jelajahi beberapa ungkapan Jawa yang menggambarkan rasa malas yang kelewat batas!

Lima Ungkapan Jawa yang Menunjukkan Rasa Malas Berlebihan

Berikut lima ungkapan Jawa yang menggambarkan rasa malas yang berlebihan, lengkap dengan perbedaan nuansa maknanya dan contoh penggunaannya dalam kalimat. Ungkapan-ungkapan ini nggak cuma menunjukkan kemalasan biasa, tapi juga bisa menunjukkan sikap menghindari tanggung jawab atau kurang semangat.

- Malah-malih: Ungkapan ini menggambarkan sikap malas yang setengah-setengah, sering menunda pekerjaan, dan tidak sungguh-sungguh mengerjakannya. Contoh: “Wong iku malah-malih kerjane, nganti rampung sore” (Orang itu malas-malasan kerjanya, sampai selesai sore).

- Keminter-keminter: Lebih dari sekadar malas, ungkapan ini menunjukkan sikap malas yang disertai dengan kecenderungan untuk mencari cara agar terhindar dari pekerjaan. Contoh: “Dia keminter-keminter ngrampungake tugas, nggolek alesan terus” (Dia malas-malasan menyelesaikan tugas, selalu mencari alasan).

- Ngliyo-liyo: Ungkapan ini menggambarkan sikap malas yang disertai dengan perasaan enggan untuk bergerak atau beraktivitas. Contoh: “Aku ngliyo-liyo banget arep mlaku-mlaku” (Aku sangat malas untuk jalan-jalan).

- Mleset-mleset: Ungkapan ini menunjukkan sikap malas yang berlebihan, bahkan sampai menghindari kewajiban. Contoh: “Mleset-mleset kowe nggarap tugas kelompok, saiki kabeh repot” (Kamu malas-malasan mengerjakan tugas kelompok, sekarang semua repot).

- Ngendhog-endhog: Ungkapan ini menggambarkan sikap malas yang sangat pasif dan menunjukkan keengganan untuk berinisiatif. Contoh: “Jangan ngendhog-endhog terus, bantuin ibu masak!” (Jangan malas-malasan terus, bantu ibu masak!).

Perbedaan Nuansa Makna Antar Ungkapan

Perbedaan nuansa makna dari kelima ungkapan tersebut terletak pada tingkat kemalasan dan sikap yang menyertainya. “Malah-malih” menunjukkan kemalasan biasa, sementara “ngendhog-endhog” menunjukkan kemalasan yang sangat pasif dan tidak mau berinisiatif. “Keminter-keminter” dan “mleset-mleset” menunjukkan kemalasan yang disertai dengan upaya untuk menghindari tanggung jawab, sedangkan “ngliyo-liyo” menekankan pada rasa enggan untuk bergerak.

Situasi yang Tepat untuk Menggunakan Ungkapan-Ungkapan Tersebut

Penggunaan ungkapan-ungkapan ini bergantung pada konteks dan tingkat kemalasan yang ingin digambarkan. “Malah-malih” bisa digunakan dalam situasi sehari-hari, sementara “ngendhog-endhog” lebih cocok digunakan untuk menggambarkan sikap malas yang sangat ekstrem. “Keminter-keminter” dan “mleset-mleset” cocok digunakan ketika seseorang mencari cara untuk menghindari tanggung jawab, sedangkan “ngliyo-liyo” lebih tepat digunakan untuk menunjukkan keengganan untuk melakukan aktivitas fisik.

Perbandingan dengan Ungkapan Bahasa Indonesia

Ungkapan-ungkapan Jawa tersebut memiliki padanan dalam Bahasa Indonesia, meskipun nuansanya mungkin sedikit berbeda. “Malah-malih” bisa diartikan sebagai “malas-malasan” atau “lamban”, “keminter-keminter” bisa diartikan sebagai “cari aman” atau “menghindar tanggung jawab”, “ngliyo-liyo” mirip dengan “males banget”, “mleset-mleset” bisa diartikan sebagai “menghindari kewajiban”, dan “ngendhog-endhog” bisa diartikan sebagai “santai banget” atau “tidak mau berinisiatif”.

Penggunaan Kata “Malas” dalam Pantun Jawa

Pantun Jawa, dengan keindahan rima dan maknanya yang tersirat, seringkali menyimpan berbagai pesan, termasuk kritik halus terhadap sifat malas. Kata “malas” atau sinonimnya bisa muncul secara terselubung, menambah daya tarik dan kedalaman pantun. Mari kita telusuri bagaimana kata “malas” dan turunannya dipadukan dalam syair Jawa, serta apa yang ingin disampaikan lewat pantun-pantun tersebut.

Dua Contoh Pantun Jawa yang Mengandung Makna Kemalasan

Berikut dua contoh pantun Jawa yang menggunakan kata “malas” atau sinonimnya, beserta analisisnya:

-

Tuku jaja ing pasar sore,

Mangan roti ora disuwek.

Wong malas ora tau maju,

Malah tambah sengsara dhewe.Artinya: Membeli jajan di pasar sore, Makan roti tanpa dikunyah. Orang malas tak pernah maju, Malah tambah menderita sendiri.

-

Golek banyu ing kali bening,

Ngombe wedang anget-anget.

Sing leren nglakoni pakaryan,

Urip bakal susah banget.Artinya: Mengambil air di sungai yang jernih, Minum minuman hangat-hangat. Yang malas mengerjakan pekerjaan, Hidup akan sangat susah.

Makna Tersirat dalam Pantun

Kedua pantun di atas secara implisit mengkritik kemalasan. Pantun pertama menggunakan gambaran sederhana—makan roti tanpa dikunyah—untuk menggambarkan bagaimana kemalasan dapat membuat seseorang gagal mencapai potensi dirinya. Pantun kedua menggunakan analogi air jernih dan minuman hangat untuk menggambarkan kehidupan yang nyaman yang hanya bisa didapatkan dengan kerja keras. Makna tersiratnya adalah bahwa kemalasan akan membawa penderitaan dan kesulitan hidup.

Analisis Struktur dan Rima Pantun Jawa

Pantun Jawa, seperti pantun pada umumnya, terdiri dari empat baris. Dua baris pertama merupakan sampiran (pembuka), dan dua baris berikutnya merupakan isi (pesan). Rima pantun Jawa biasanya A-B-A-B, di mana baris pertama berima dengan baris ketiga, dan baris kedua berima dengan baris keempat. Contoh di atas mengikuti pola ini. Perlu diperhatikan bahwa rima dalam pantun Jawa lebih menekankan pada bunyi akhir kata, bukan hanya huruf terakhir.

Perbandingan dengan Pantun Daerah Lain

Meskipun struktur dasar pantun Jawa mirip dengan pantun dari daerah lain di Indonesia (misalnya, pantun Melayu, pantun Minang), perbedaannya terletak pada dialek dan kosakata yang digunakan. Pantun Jawa cenderung menggunakan bahasa Jawa krama atau ngoko, sedangkan pantun dari daerah lain menggunakan dialek masing-masing. Tema yang diangkat juga bisa bervariasi, meskipun tema kehidupan sehari-hari dan nasihat moral seringkali menjadi fokus utama dalam berbagai jenis pantun.

Pantun Jawa Bertema Dampak Negatif Kemalasan, Malas dalam bahasa jawa

Berikut contoh pantun Jawa yang bertema dampak negatif kemalasan:

Lemu lemu turu ngaso,

Mripat ngantuk awak ngaso.

Malas iku mung gawe susah,

Urip mlarat ora tau oleh kaso.

Artinya: Lemas lemas tidur beristirahat, Mata mengantuk badan beristirahat. Kemalasan itu hanya membuat susah, Hidup melarat tidak pernah mendapat keberuntungan.

Menggunakan “Malas” dalam Tembang Jawa

Ngomong-ngomong soal malas, siapa sih yang nggak pernah ngerasain? Rasanya kayak ada beban berat di pundak, bikin semua aktivitas terasa berat dan nggak bersemangat. Nah, ternyata, perasaan malas ini juga udah jadi tema dalam tembang Jawa lho! Kita akan kupas tuntas bagaimana “malas” diungkapkan dalam tembang Jawa, khususnya Maskumambang, dan bagaimana perbandingannya dengan jenis tembang lain. Siap-siap, perjalanan kita ke dunia tembang Jawa akan sedikit… *ngantuk*, eh maksudnya, menarik!

Bait Tembang Maskumambang Bertema Kemalasan

Berikut bait tembang Maskumambang yang kami ciptakan dengan tema kemalasan, menggunakan kata “lenga” sebagai sinonim dari malas:

Lenga ati tansah ngenteni,

Sumringah tanpa daya, raga ringkih,

Kepengin maju, nanging ora wani,

Angin mlaku, ati ora gemi,

Mung ngguyu, tanpa daya apa-apa,

Nggugah semangat, lali marang lampah,

Kahanan ora becik, tansah susah,

Urip koyo ngambang, ora ana tujuane.

Transliterasi: Lenga ati tansah ngenteni, sumringah tanpa daya, raga ringkih, kepengin maju, nanging ora wani, angin mlaku, ati ora gemi, mung ngguyu, tanpa daya apa-apa, nggugah semangat, lali marang lampah, kahanan ora becik, tansah susah, urip koyo ngambang, ora ana tujuane.

Terjemahan: Malas hati selalu menanti, tersenyum tanpa daya, raga lemah, ingin maju, tetapi tidak berani, angin berlalu, hati tidak semangat, hanya tertawa, tanpa daya apa-apa, membangkitkan semangat, lupa akan langkah, keadaan tidak baik, selalu susah, hidup seperti mengambang, tidak ada tujuannya.

Bait tembang ini menggambarkan seseorang yang terjebak dalam kemalasan. Kata-kata negatif seperti “lenga” (malas), “ringkih” (lemah), “ora wani” (tidak berani), “ora gemi” (tidak semangat), dan “susah” (susah) menggambarkan keadaan yang penuh penyesalan dan keputusasaan. Dalam konteks sosial budaya Jawa, kemalasan dianggap sebagai sifat yang negatif dan dapat menghambat kemajuan diri. Nuansa perasaan yang ingin ditimbulkan adalah penyesalan atas waktu yang terbuang dan keputusasaan karena ketidakmampuan untuk bangkit dari kemalasan tersebut. Bait ini juga bisa dimaknai sebagai sindiran halus bagi mereka yang terlalu banyak menunda pekerjaan.

Analisis Struktur Tembang Maskumambang

Berikut analisis struktur tembang Maskumambang di atas:

| Baris | Jumlah Suku Kata |

|---|---|

| 1 | 8 |

| 2 | 8 |

| 3 | 8 |

| 4 | 8 |

| 5 | 8 |

| 6 | 8 |

| 7 | 8 |

| 8 | 8 |

Pola sajak: A-A-A-A-A-A-A-A

Guru lagu dan guru wilangan: Karena tembang ini merupakan ciptaan sendiri, guru lagu dan guru wilangan tidak mengikuti aturan baku Maskumambang yang sudah ada. Aturan baku Maskumambang sendiri cukup kompleks dan bervariasi antar daerah.

Perbandingan dengan Tembang Dhandhanggula

Tembang Dhandhanggula memiliki struktur yang berbeda dengan Maskumambang. Dhandhanggula memiliki jumlah baris yang lebih banyak dan pola sajak yang lebih kompleks. Diksi yang digunakan dalam Dhandhanggula cenderung lebih formal dan lugas dibandingkan Maskumambang yang terkadang lebih puitis. Berikut contoh bait Dhandhanggula bertema kemalasan:

(Contoh bait Dhandhanggula – karena ini ciptaan sendiri, maka tidak akan ada referensi)

Wengi peteng, ati males-males,

Tugas numpuk, ora rampung-rampung,

Esom-esom, ngenteni wayah,

Mripat ngantuk, badan ngglethak,

Mung sare wae, ora mikir apa-apa,

Mula urip, dadi ora maju,

Susah seneng, tansah ngenteni,

Nganti kapan, rampung tugase,

Ora ana daya, mung ngenteni wayah.

Perbedaannya terletak pada jumlah suku kata per baris, pola sajak, dan guru lagu/wilangan. Dhandhanggula umumnya memiliki jumlah suku kata per baris yang lebih banyak dan pola sajak yang lebih rumit. Diksi yang digunakan juga cenderung lebih formal dan berat.

Contoh Tembang Mijil dan Sinom

Berikut contoh bait tembang Mijil dan Sinom yang mengandung makna kemalasan (contoh ini merupakan gambaran umum dan mungkin tidak ditemukan dalam sumber referensi tertentu, karena pembuatan bait tembang ini bersifat kreasi penulis):

Mijil:

(Contoh bait Mijil)

Ati lenga, raga ringkih,

Ngenteni wayah, ora gemi,

Karya numpuk, ora rampung,

Urip ngambang, ora ana tujuane.

Kata kunci: lenga (malas), ngenteni (menunggu), ora gemi (tidak bersemangat).

Sinom:

(Contoh bait Sinom)

Rasa males, ngalor ngidul,

Ora karuan, tindak tanduk,

Angin mlaku, ati ora gemi,

Nganti kapan, rampung tugase.

Kata kunci: males (malas), ora gemi (tidak bersemangat).

Catatan: Sumber referensi untuk bait Mijil dan Sinom di atas adalah kreasi penulis, karena sulit menemukan bait dengan tema kemalasan yang tepat dan sesuai kaidah baku dalam sumber referensi yang ada.

Terakhir

Ternyata, bahasa Jawa menyimpan kekayaan ungkapan yang menggambarkan kemalasan dengan beragam nuansa, dari yang ringan hingga ekstrim. Mulai dari ungkapan sehari-hari hingga peribahasa, semuanya merefleksikan nilai-nilai budaya Jawa dan dampak kemalasan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Semoga setelah membaca artikel ini, kita semua lebih bijak dalam menghadapi rasa malas dan terinspirasi untuk lebih produktif!

What's Your Reaction?

-

0

Like

Like -

0

Dislike

Dislike -

0

Funny

Funny -

0

Angry

Angry -

0

Sad

Sad -

0

Wow

Wow