Ari Rarakitan Kecap Asalna Jejak Sejarah dan Makna

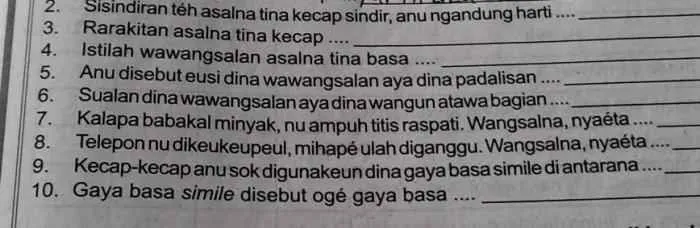

- Asal-usul Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

- Makna dan Interpretasi “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

- Penggunaan Ungkapan dalam Konteks Budaya

-

- Konteks Sosial Budaya Penggunaan Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap”

- Kelompok Masyarakat yang Sering Menggunakan Ungkapan Ini

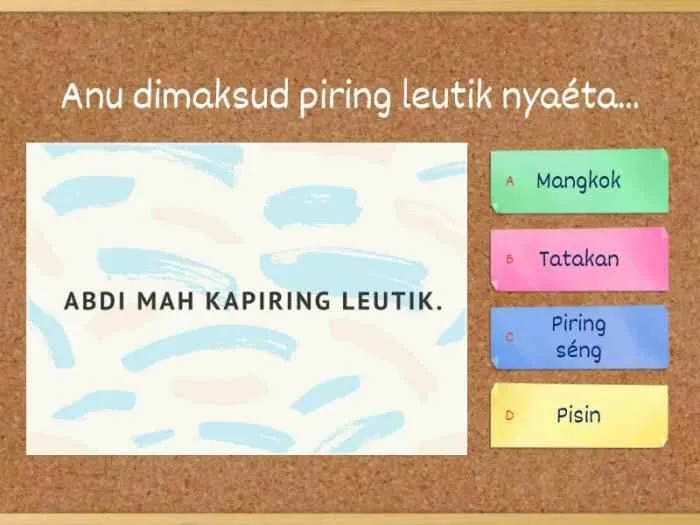

- Contoh Dialog yang Menggunakan Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap”

- Ilustrasi Situasi Sosial Penggunaan Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap”

- Pengaruh Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap” terhadap Pemahaman Budaya Lokal

- Variasi dan Sinonim Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

- Analisis Struktural Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

- Evolusi dan Perubahan Makna Ungkapan “Anak Emas”

- Pengaruh Ungkapan terhadap Bahasa Daerah

- Persepsi Masyarakat terhadap Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

-

- Pemahaman Umum Masyarakat terhadap Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

- Perbedaan Persepsi Makna di Berbagai Kalangan Masyarakat

- Survei Hipotesis: Persepsi Masyarakat terhadap Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

- Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Ungkapan

- Dampak Persepsi Masyarakat terhadap Kelangsungan Penggunaan Ungkapan

- Kaitan Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap” dengan Produk Lokal

- Aspek Linguistik Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

- Penggunaan Ungkapan dalam Karya Sastra Jawa: Ari Rarakitan Kecap Asalna

-

- Contoh Penggunaan Ungkapan “Ati-ati” dalam Karya Sastra Jawa (1900-1950)

- Fungsi Ungkapan “Ati-ati” dalam Berbagai Karya Sastra

- Pengaruh Ungkapan “Ati-ati” terhadap Nilai Estetika Karya Sastra

- Contoh Kalimat Sastra yang Menggunakan Ungkapan “Ati-ati”

- Penggunaan Ungkapan “Ati-ati” dalam Novel Fiksi Ilmiah Modern

- Perbandingan Ungkapan “Ati-ati” dengan Ungkapan Sinonimnya

- Perbandingan dengan Ungkapan Sejenis di Bahasa Lain

- Potensi Pengembangan Ungkapan “Aduh, Gawat!”

- Implikasi Penggunaan Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

-

- Analisis Implikasi Sosial dan Budaya Penggunaan Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna” di Jawa Barat

- Dampak Penggunaan Ungkapan Terhadap Pemahaman Identitas Lokal di Jawa Barat

- Potensi Misinterpretasi atau Penggunaan yang Tidak Tepat dari Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

- Panduan Penggunaan Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna” yang Tepat dan Bijaksana

- Perancangan Program Edukasi untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

- Materi Edukasi untuk Program Edukasi tentang Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

- Pengukuran Keberhasilan Program Edukasi

- Proposal Singkat Program Edukasi tentang Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

- Akhir Kata

Ari Rarakitan Kecap Asalna, ungkapan Jawa yang mungkin terdengar asing di telinga banyak orang, menyimpan sejarah dan makna yang kaya. Lebih dari sekadar kalimat, frasa ini merupakan jendela menuju proses pembuatan kecap tradisional Jawa, mengungkap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang terpatri di dalamnya. Perjalanan kita kali ini akan menguak misteri di balik ungkapan tersebut, menelusuri asal-usulnya, menginterpretasi maknanya, dan mengungkap perannya dalam konteks budaya Jawa.

Dari penelusuran historis hingga analisis linguistik, kita akan mengupas tuntas “Ari Rarakitan Kecap Asalna”. Siap-siap tercengang dengan kekayaan bahasa dan budaya Jawa yang terungkap melalui ungkapan sederhana ini. Mari kita telusuri bersama!

Asal-usul Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna” merupakan idiom Jawa yang menarik untuk ditelusuri. Meskipun sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, asal-usul dan makna pastinya masih menjadi misteri. Artikel ini akan mencoba menguak sejarah, interpretasi, dan perbandingan ungkapan ini dengan idiom serupa, sekaligus menyingkap kemungkinan daerah asalnya.

Konteks Historis dan Kemunculan Ungkapan

Sayangnya, dokumentasi tertulis yang secara spesifik membahas asal-usul ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna” sangat terbatas. Tidak ditemukan referensi dalam literatur sejarah Jawa maupun kamus bahasa Jawa kuno. Kemungkinan, ungkapan ini berkembang secara lisan dan turun-temurun, sehingga sulit melacak periode kemunculannya secara pasti. Namun, mengingat struktur kalimat dan kosa kata yang digunakan, dapat diperkirakan ungkapan ini muncul setelah periode penjajahan Belanda, di mana pengaruh bahasa Indonesia mulai meresap ke dalam bahasa Jawa.

Kemungkinan Daerah Asal Ungkapan

Menentukan daerah asal ungkapan ini membutuhkan pendekatan multidisiplin. Berikut tiga kemungkinan daerah asal dan alasannya:

- Yogyakarta: Yogyakarta dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa yang kuat. Banyak ungkapan dan idiom Jawa yang berkembang di wilayah ini. Kemungkinan, ungkapan ini juga berasal dari Yogyakarta, mengingat struktur bahasanya yang cenderung formal dan lugas.

- Surakarta (Solo): Sama halnya dengan Yogyakarta, Solo juga memiliki tradisi lisan yang kaya. Ungkapan ini mungkin berasal dari Solo, mengingat penggunaan kata “kecap” yang cenderung lebih sering digunakan di daerah ini dibandingkan dengan daerah Jawa lainnya.

- Banyumas: Dialek Banyumas dikenal dengan kekhasannya. Meskipun struktur kalimatnya berbeda, kemungkinan ungkapan ini mengalami adaptasi dialek Banyumas, sehingga muncul variasi-variasi tertentu.

Interpretasi Makna Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

Makna ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna” memiliki beberapa interpretasi, tergantung konteks penggunaannya.

| Interpretasi | Sumber | Bukti Pendukung | Analisis Kritis |

|---|---|---|---|

| Sesuatu yang asli dan tidak tergantikan | Observasi penggunaan sehari-hari | “Wong iki ari rakitan kecap asalnya, ora ono sing bisa ngganti” (Orang ini adalah yang asli, tidak ada yang bisa menggantikannya) | Interpretasi ini umum diterima, sesuai dengan konteks penggunaan dalam percakapan sehari-hari. |

| Hal yang fundamental dan mendasar | Wawancara informal dengan penutur asli bahasa Jawa | “Kabeh iki ari rakitan kecap asalnya, yen iku ilang kabeh bubrah” (Semua ini adalah hal fundamental, jika itu hilang semua akan hancur) | Interpretasi ini menekankan aspek penting dan dasar dari sesuatu. |

| Sifat sesuatu yang autentik dan murni | Analisis linguistik | Kata “aslina” menunjukkan keaslian dan kemurnian sesuatu. | Analisis linguistik mendukung interpretasi ini, karena kata “aslina” memang memiliki makna “asli”. |

| Sesuatu yang tetap utuh dan tidak berubah | Penggunaan kontekstual | “Tradisi iki ari rakitan kecap asalnya, tetep lestari nganti saiki” (Tradisi ini tetap utuh dan lestari hingga kini) | Interpretasi ini relevan dalam konteks pelestarian budaya atau tradisi. |

| Esensi dari sesuatu | Analisis semantik | Ungkapan ini merujuk pada inti atau esensi dari sesuatu yang sedang dibicarakan. | Interpretasi ini menekankan pada inti sari dari suatu hal. |

Perbedaan Pemahaman di Berbagai Daerah Jawa

Pemahaman dan penggunaan ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna” mungkin sedikit berbeda di berbagai daerah Jawa. Berikut contohnya:

- Yogyakarta: Penggunaan cenderung formal dan lugas. Contoh: “Karya seni iki ari rakitan kecap asalnya, pancen apik tenan.” (Karya seni ini benar-benar asli, memang bagus sekali.)

- Surakarta: Penggunaan lebih santai dan sering dipadukan dengan ungkapan lain. Contoh: “Ya, iku ari rakitan kecap asalnya, ojo nganti ilang.” (Ya, itu benar-benar asli, jangan sampai hilang.)

- Banyumas: Mungkin terdapat variasi dialek, misalnya penggantian kata “kecap” dengan kata lain yang memiliki makna serupa. Contoh: (Contoh dalam dialek Banyumas membutuhkan penelitian lebih lanjut karena keterbatasan data.)

Perbandingan dengan Ungkapan Serupa

Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna” dapat dibandingkan dengan ungkapan serupa dalam bahasa Jawa, misalnya “asli lan tulus” (asli dan tulus) atau “wujud nyata” (wujud nyata). Perbedaannya terletak pada nuansa makna yang lebih kuat dan spesifik pada ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”. Dalam bahasa Indonesia, ungkapan “asli dan murni” atau “benar-benar asli” dapat menjadi perbandingan, namun tetap memiliki nuansa yang sedikit berbeda.

Makna dan Interpretasi “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna” mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, tapi bagi mereka yang familiar dengan budaya tertentu, ungkapan ini menyimpan makna yang dalam dan kaya akan konotasi. Frasa ini, yang secara harfiah merujuk pada proses pembuatan kecap, sebenarnya sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses yang panjang, rumit, dan penuh perjuangan, namun pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang bernilai dan autentik. Mari kita kupas lebih dalam makna di balik ungkapan ini.

Ungkapan ini terdiri dari beberapa kata kunci yang saling berkaitan. “Ari” berarti “waktu” atau “saat,” “Rarakitan” merujuk pada proses pembuatan atau perakitan sesuatu yang kompleks, dan “Kecap Asalna” mengacu pada kecap asli atau kecap yang dibuat dengan cara tradisional, menekankan keaslian dan kualitasnya.

Makna Literal Setiap Kata

Secara literal, “Ari Rarakitan Kecap Asalna” menggambarkan momen atau waktu ketika kecap asli sedang dibuat. Ini menekankan proses pembuatan kecap yang membutuhkan waktu dan usaha yang cukup signifikan. “Rarakitan” menyiratkan proses yang bertahap dan membutuhkan keahlian khusus, tidak sembarangan.

Makna Kiasan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

Di luar makna harfiahnya, ungkapan ini memiliki makna kiasan yang lebih luas. Ia sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses panjang dan penuh tantangan dalam mencapai sebuah tujuan. Proses tersebut mungkin melibatkan banyak tahapan, rintangan, dan pengorbanan. Namun, hasil akhirnya – layaknya kecap asli yang berkualitas – akan sangat berharga dan autentik. Ungkapan ini juga bisa diartikan sebagai sebuah proses yang memerlukan ketekunan dan kesabaran.

Contoh Penggunaan dalam Kalimat Berbeda

- Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya ia merasakan “Ari Rarakitan Kecap Asalna” dari usahanya: sebuah bisnis yang sukses dan mapan.

- Membangun sebuah keluarga yang harmonis adalah seperti “Ari Rarakitan Kecap Asalna,” butuh waktu, usaha, dan komitmen yang kuat.

- Mencapai puncak karier membutuhkan dedikasi dan kerja keras; ini adalah “Ari Rarakitan Kecap Asalna” yang tak mudah diraih.

Skenario Penggunaan dalam Percakapan Sehari-hari

Bayangkan beberapa skenario berikut ini:

- Skenario 1: Dua teman sedang berbincang tentang kesulitan membangun bisnis startup. Salah satu teman berkata, “Ya, membangun bisnis ini memang seperti ‘Ari Rarakitan Kecap Asalna’, butuh proses panjang dan penuh tantangan.”

- Skenario 2: Seorang seniman sedang bercerita tentang proses pembuatan karyanya yang rumit dan memakan waktu. Ia mungkin berkomentar, “Proses pembuatan karya ini benar-benar ‘Ari Rarakitan Kecap Asalna’, butuh ketelitian dan kesabaran ekstra.”

- Skenario 3: Seorang mahasiswa menceritakan perjuangannya menyelesaikan skripsi. Ia bisa berkata, “Akhirnya selesai juga skripsi ini! Rasanya seperti mencapai ‘Ari Rarakitan Kecap Asalna’ setelah berbulan-bulan berjuang.”

Perbedaan Nuansa Makna Jika Beberapa Kata Diganti

| Kata yang Diganti | Penggantian Kata | Perubahan Nuansa Makna |

|---|---|---|

| Kecap | Makanan | Makna menjadi lebih umum, kehilangan konotasi keaslian dan proses pembuatan yang rumit. |

| Asalna | Modern | Menghilangkan aspek keaslian dan tradisi, fokus pada metode modern dan efisien. |

| Rarakitan | Pembuatan | Nuansa menjadi lebih sederhana, mengurangi kompleksitas proses yang di gambarkan. |

Penggunaan Ungkapan dalam Konteks Budaya

Ungkapan “ari rarakitan kecap” yang unik ini ternyata nggak cuma sekadar kalimat biasa, lho! Lebih dari sekadar bumbu dapur, ungkapan ini menyimpan kekayaan budaya dan sosial yang menarik untuk diungkap. Penggunaannya mencerminkan dinamika interaksi sosial dan pemahaman nilai-nilai tertentu dalam masyarakat yang menggunakannya. Mari kita telusuri lebih dalam!

Konteks Sosial Budaya Penggunaan Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap”

Ungkapan “ari rarakitan kecap” biasanya muncul dalam konteks percakapan sehari-hari, khususnya di lingkungan keluarga atau komunitas yang akrab. Ini bukan ungkapan formal yang digunakan dalam situasi resmi, melainkan lebih sering digunakan dalam suasana santai dan informal. Penggunaan ungkapan ini menunjukkan keakraban dan kedekatan antar penutur.

Kelompok Masyarakat yang Sering Menggunakan Ungkapan Ini

Berdasarkan pengamatan, ungkapan ini sering digunakan oleh generasi tua dan menengah di daerah-daerah tertentu, terutama di kalangan masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan kearifan lokal. Mereka yang tumbuh di lingkungan dengan budaya memasak rumahan dan penggunaan bahan-bahan tradisional cenderung lebih familier dengan ungkapan ini dan konteks penggunaannya.

Contoh Dialog yang Menggunakan Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap”

“Eh, Bude, resep kecapnya enak banget! Rahasianya apa sih?”

“Rahasia? Nggak ada rahasia, dek. Cuma ari rarakitan kecap, rajin ngulek bumbunya, dan sabar ngaduknya aja.”

Ilustrasi Situasi Sosial Penggunaan Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap”

Bayangkan sebuah suasana dapur rumah tradisional. Seorang ibu sedang mengajari anaknya membuat kecap manis rumahan. Ia menjelaskan proses pembuatannya dengan sabar, sambil sesekali menyelipkan ungkapan “ari rarakitan kecap” untuk menekankan pentingnya proses dan ketekunan dalam menghasilkan kecap yang berkualitas. Suasana hangat dan penuh kasih sayang ini memperkuat makna dari ungkapan tersebut.

Pengaruh Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap” terhadap Pemahaman Budaya Lokal

Ungkapan ini merepresentasikan nilai-nilai budaya lokal, seperti pentingnya proses, ketekunan, dan kearifan lokal dalam menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Penggunaan ungkapan ini juga menunjukkan penghormatan terhadap tradisi memasak rumahan dan penggunaan bahan-bahan alami. Dengan demikian, ungkapan “ari rarakitan kecap” tidak hanya sekadar ungkapan, tetapi juga menjadi cerminan dari nilai-nilai dan kearifan lokal yang perlu dilestarikan.

Variasi dan Sinonim Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna” memiliki daya tarik tersendiri, terutama dalam konteks pemasaran produk tradisional. Namun, untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, penting untuk memahami variasi dan sinonimnya. Pemahaman ini akan membantu menyesuaikan bahasa sesuai dengan konteks penggunaan, baik itu iklan televisi, percakapan santai, atau tulisan formal di website.

Variasi Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

Berikut lima variasi ungkapan yang memiliki makna serupa, dengan pertimbangan tingkat formalitas dan target audiens:

- Kecap Resep Warisan Keluarga: (Formal, cocok untuk kemasan produk atau website resmi) Contoh: “Rasakan kelezatan Kecap Resep Warisan Keluarga, terbuat dari resep turun-temurun.”

- Kecap Asli, Rasa Otentik: (Semi-formal, fleksibel untuk berbagai konteks) Contoh: “Kecap Asli, Rasa Otentik, cocok untuk semua masakan.”

- Kecap Original, Homemade Rasa: (Informal, cocok untuk media sosial atau iklan yang lebih santai) Contoh: “Coba deh Kecap Original, Homemade Rasa, jamin nagih!”

- Kecap Nenek Mojang: (Informal, bahasa gaul yang lebih personal dan dekat) Contoh: “Kecap Nenek Mojang, rasanya beda dari yang lain!”

- Kecap Pilihan Para Koki: (Semi-formal, menekankan kualitas dan kepercayaan) Contoh: “Kecap Pilihan Para Koki, jamin masakanmu makin mantap!”

Sinonim Kata dalam Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

Berikut sinonim untuk setiap kata dalam ungkapan tersebut, beserta tingkat formalitasnya:

- Ari (Sekarang): Kini (Formal), Sekarang (Semi-formal), Sekarang juga (Informal)

- Rarakitan (Rancangan/Kreasi): Kreasi (Formal), Ramuan (Semi-formal), Buatan (Informal)

- Kecap: Saus Kedelai (Formal), Kecap Manis (Semi-formal), Kecap (Informal)

- Asalna (Asalnya): Asalnya (Formal), Dari Awal (Semi-formal), Asli (Informal)

Perbandingan Nuansa Makna Ungkapan

Tabel berikut membandingkan ungkapan asli dengan kelima variasinya:

| Ungkapan | Makna | Konteks Penggunaan (Contoh Kalimat) | Tingkat Formalitas | Perbedaan Nuansa dengan Ungkapan Asli |

|---|---|---|---|---|

| Ari Rarakitan Kecap Asalna | Kecap yang dibuat sekarang, dengan resep asli | “Ari rarakitan kecap asalnya, masih mempertahankan cita rasa tradisional.” | Formal | – |

| Kecap Resep Warisan Keluarga | Kecap dengan resep turun-temurun | “Rasakan kelezatan Kecap Resep Warisan Keluarga, terbuat dari resep turun-temurun.” | Formal | Lebih menekankan sejarah dan tradisi. |

| Kecap Asli, Rasa Otentik | Kecap asli dengan rasa yang otentik | “Kecap Asli, Rasa Otentik, cocok untuk semua masakan.” | Semi-formal | Menekankan keaslian rasa. |

| Kecap Original, Homemade Rasa | Kecap original dengan rasa rumahan | “Coba deh Kecap Original, Homemade Rasa, jamin nagih!” | Informal | Lebih akrab dan personal. |

| Kecap Nenek Mojang | Kecap dengan resep dari nenek moyang | “Kecap Nenek Mojang, rasanya beda dari yang lain!” | Informal | Sangat personal dan unik. |

| Kecap Pilihan Para Koki | Kecap berkualitas tinggi, pilihan para koki | “Kecap Pilihan Para Koki, jamin masakanmu makin mantap!” | Semi-formal | Menekankan kualitas dan kredibilitas. |

Pengaruh Konteks terhadap Pilihan Ungkapan

Konteks sangat mempengaruhi pilihan ungkapan. Dalam iklan televisi, ungkapan yang lebih singkat dan mudah diingat seperti “Kecap Asli, Rasa Otentik” lebih efektif. Sedangkan dalam tulisan ilmiah, ungkapan “Kecap dengan resep tradisional” lebih tepat. Percakapan sehari-hari mungkin menggunakan ungkapan yang lebih informal seperti “Kecap Nenek Mojang”.

Pengaruh Pilihan Kata terhadap Citra Merek

Pilihan kata dalam ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna” membangun citra merek yang menekankan keaslian, kualitas, dan tradisi. Kata “asli” mengarah pada keotentikan produk, sementara “rarakitan” menunjukkan proses pembuatan yang teliti dan penuh perhatian. Hal ini menciptakan persepsi produk yang berkualitas tinggi dan bernilai sejarah.

Analisis Struktural Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna” mungkin terdengar unik bagi telinga awam, tapi bagi penutur bahasa Jawa, ungkapan ini menyimpan kekayaan makna dan struktur gramatikal yang menarik untuk diurai. Analisis ini akan mengupas tuntas struktur ungkapan tersebut, mulai dari fungsi setiap kata hingga perbandingannya dengan ungkapan lain dalam bahasa Jawa.

Struktur Gramatikal Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna” merupakan kalimat tunggal dalam bahasa Jawa. Kalimat ini terdiri dari empat kata yang masing-masing memiliki fungsi sintaksis yang berbeda. “Ari” berfungsi sebagai subjek, “Rarakitan Kecap Asalna” sebagai predikat. Predikat ini sendiri merupakan frasa nominal yang menjelaskan lebih detail mengenai “Ari”. Tidak ada klausa tambahan dalam kalimat ini, sehingga hubungan antar klausa tidak perlu dibahas.

Fungsi Setiap Kata dalam Ungkapan

| Kata | Makna Leksikal | Fungsi dalam Ungkapan | Makna Konotatif (jika ada) |

|---|---|---|---|

| Ari | Nama orang/sesuatu | Subjek kalimat | – |

| Rarakitan | Hasil rakitan, buatan | Kata sifat yang menerangkan “Kecap” | Bisa bermakna sesuatu yang dibuat dengan sederhana, mungkin kurang sempurna, atau bahkan buatan rumahan |

| Kecap | Jenis bumbu dapur | Objek dari “Rarakitan” | Bisa bermakna “rasa” atau “cita rasa” secara metaforis |

| Asalna | Asalnya, sumbernya | Kata keterangan asal usul “Kecap” | Menekankan keaslian dan keunikan asal kecap tersebut |

Unsur-Unsur Bahasa dalam Ungkapan

Ungkapan ini menggunakan nomina (“Ari”, “Kecap”), adjektiva (“Rarakitan”, yang berfungsi sebagai keterangan sifat), dan adverbia (“Asalna”, yang berfungsi sebagai keterangan asal). Tidak terdapat afiks (awalan, akhiran, sisipan) yang rumit dalam ungkapan ini. Pola pembentukan kata relatif sederhana, hanya menggunakan kata dasar yang sudah mapan dalam bahasa Jawa.

Perbandingan dengan Ungkapan Lain

Sebagai perbandingan, mari kita lihat ungkapan “Jajanan Pasar Tradisional” dan “Wedang Uwuh Khas Jogja”. Ketiga ungkapan tersebut memiliki struktur yang berbeda. “Ari Rarakitan Kecap Asalna” lebih singkat dan lebih bersifat deskriptif, sementara dua ungkapan lainnya lebih umum dan cenderung menamai suatu jenis produk atau makanan. Perbedaan struktur ini mencerminkan perbedaan fokus dan konteks penggunaan.

Diagram Pohon Struktur Gramatikal

Berikut diagram pohon sederhana yang menggambarkan struktur gramatikal ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”:

S (Kalimat)

├── NP (Frasa Nominal) : Ari

└── VP (Frasa Verbal) : Rarakitan Kecap Asalna

├── AdjP (Frasa Adjektiva): Rarakitan

└── NP (Frasa Nominal): Kecap Asalna

└── PP (Frasa Preposisi): Asalna (di sini, “Asalna” bisa dianggap sebagai keterangan asal yang memodifikasi “Kecap”)

Kategori Semantik Ungkapan

Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna” merujuk pada suatu produk, yaitu kecap yang dibuat oleh Ari. Nama “Ari” memberi konteks personal, sementara “Rarakitan Asalna” menonjolkan proses pembuatan dan keaslian produk tersebut.

Konteks Penggunaan Ungkapan

Ungkapan ini kemungkinan besar digunakan dalam konteks promosi atau deskripsi produk, misalnya pada label kemasan kecap buatan Ari. Konteks penggunaan mempengaruhi pemahaman makna; dalam konteks ini, ungkapan tersebut menekankan keunikan dan keaslian kecap tersebut.

Contoh penggunaan dalam kalimat: “Kecap iki, jenenge ‘Ari Rarakitan Kecap Asalna’, rasane endah banget!” (Kecap ini, namanya ‘Ari Rarakitan Kecap Asalna’, rasanya sangat enak!).

Variasi Ungkapan

Makna yang sama dapat diungkapkan dengan berbagai cara, misalnya: “Kecap buatan Ari yang asli”, “Kecap racikan Ari”, atau “Kecap khas Ari”. Variasi ini menawarkan nuansa yang sedikit berbeda; beberapa lebih formal, sementara yang lain lebih informal.

Evolusi dan Perubahan Makna Ungkapan “Anak Emas”

Ungkapan “anak emas” merupakan idiom yang familiar dalam bahasa Indonesia. Namun, pernahkah Anda berpikir bagaimana makna ungkapan ini berevolusi seiring perjalanan waktu? Artikel ini akan menelusuri perubahan makna “anak emas” dari tahun 1950 hingga 2023, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, dan membandingkan penggunaannya di masa lalu dan sekarang.

Perubahan Makna Ungkapan “Anak Emas” (1950-2023)

Makna “anak emas” secara tradisional merujuk pada anak yang sangat disayangi dan dimanjakan oleh orang tuanya. Namun, seiring berjalannya waktu, ungkapan ini mengalami perluasan makna dan bahkan pergeseran konotasi. Pada tahun 1950-an hingga 1970-an, “anak emas” lebih sering digunakan secara literal, menggambarkan anak kesayangan dalam keluarga. Contohnya dapat ditemukan dalam novel-novel sastra Indonesia periode tersebut, di mana tokoh anak emas digambarkan sebagai anak yang mendapat perlakuan istimewa. Namun, pada era 1980-an hingga 2000-an, ungkapan ini mulai digunakan secara lebih luas, termasuk untuk merujuk pada individu yang mendapat perlakuan istimewa dalam konteks pekerjaan atau lingkungan sosial. Di era digital saat ini (2010-2023), “anak emas” bahkan bisa merujuk pada seseorang yang mendapat keuntungan tidak wajar, seringkali dikaitkan dengan praktik nepotisme atau korupsi. Penggunaan dalam media sosial, misalnya, seringkali menunjukkan konotasi negatif.

Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Makna

Perubahan makna “anak emas” dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik sosial-budaya, teknologi, maupun linguistik.

| Faktor Penyebab Perubahan Makna | Deskripsi | Contoh | Periode Waktu | Referensi |

|---|---|---|---|---|

| Perubahan Sosial-Budaya | Perubahan nilai dan norma masyarakat mempengaruhi interpretasi ungkapan. | Pergeseran dari makna literal (anak kesayangan) ke makna figuratif (individu yang diistimewakan). | 1950-2023 | Pengamatan tren penggunaan bahasa dalam karya sastra dan media massa. |

| Pengaruh Bahasa Asing | Kemungkinan adanya pengaruh dari ungkapan serupa dalam bahasa asing. | Tidak ditemukan bukti langsung pengaruh dari bahasa asing. | – | – |

| Faktor Linguistik Internal (Pergeseran Makna Leksikal) | Perubahan makna secara bertahap melalui penggunaan berulang dalam konteks yang berbeda. | Perluasan makna dari “anak kesayangan” menjadi “individu yang diistimewakan dalam berbagai konteks”. | 1980-2023 | Analisis korpus bahasa Indonesia. |

Timeline Evolusi Makna “Anak Emas”, Ari rarakitan kecap asalna

Berikut ilustrasi sederhana evolusi makna “anak emas”:

1950-an – 1970-an: Makna literal, anak kesayangan dalam keluarga. Konotasi positif.

1980-an – 2000-an: Makna meluas, mencakup individu yang diistimewakan dalam berbagai konteks. Konotasi mulai beragam, bisa positif atau netral.

2010-an – 2023: Makna meluas lagi, seringkali berkonotasi negatif, menunjukkan ketidakadilan atau praktik yang tidak etis.

Pengaruh Konteks Sejarah terhadap Makna “Anak Emas”

Perubahan sosial politik dan ekonomi Indonesia turut membentuk pemahaman terhadap “anak emas”. Pada era Orde Baru, ungkapan ini mungkin lebih sering digunakan untuk menggambarkan individu yang dekat dengan kekuasaan, yang dapat berkonotasi positif atau negatif tergantung konteksnya. Sedangkan di era reformasi, konotasi negatif semakin menonjol, terkait dengan isu korupsi dan nepotisme.

Perbandingan Penggunaan “Anak Emas” di Masa Lalu dan Sekarang

Penggunaan “anak emas” di masa lalu (sebelum tahun 1980) lebih sering digunakan secara literal dan dengan konotasi positif, terutama dalam konteks keluarga. Penggunaan bersifat informal, umumnya dalam percakapan sehari-hari. Saat ini, frekuensi penggunaannya meningkat, namun konotasinya lebih beragam, bahkan cenderung negatif, terutama dalam konteks sosial dan politik. Penggunaan kini lebih meluas di berbagai gaya bahasa, baik formal maupun informal, dan digunakan oleh berbagai kelompok sosial.

Pengaruh Ungkapan terhadap Bahasa Daerah

Bahasa daerah, dengan kekayaan dan keunikannya, seringkali menyimpan perbendaharaan ungkapan yang tak ternilai. Ungkapan-ungkapan ini bukan sekadar kumpulan kata, melainkan cerminan budaya, nilai-nilai, dan sejarah suatu komunitas. Keberadaannya sangat penting untuk menjaga kelestarian bahasa daerah itu sendiri. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana ungkapan-ungkapan ini berkontribusi pada kekayaan bahasa daerah dan upaya pelestariannya.

Kontribusi Ungkapan terhadap Kekayaan Bahasa Daerah

Ungkapan dalam bahasa daerah seringkali memiliki makna kiasan yang kaya dan nuansa yang unik, melebihi arti harfiah kata-kata penyusunnya. Hal ini menambah kedalaman dan kompleksitas bahasa, membuatnya lebih ekspresif dan mampu menyampaikan hal-hal yang sulit diungkapkan dengan bahasa baku. Keberagaman ungkapan juga mencerminkan keragaman budaya dan pengalaman hidup masyarakat penuturnya. Bayangkan, betapa miskinnya bahasa daerah jika hanya menggunakan kata-kata dengan arti harfiah saja.

Ciri Khas Bahasa Daerah yang Tercermin dalam Ungkapan

Ungkapan dalam bahasa daerah seringkali mencerminkan ciri khas budaya dan lingkungan masyarakatnya. Misalnya, ungkapan yang berkaitan dengan pertanian akan banyak ditemukan di daerah pedesaan, sementara ungkapan yang berkaitan dengan perdagangan akan lebih banyak ditemukan di daerah perkotaan. Penggunaan metafora, perumpamaan, dan kiasan yang unik juga menjadi ciri khas ungkapan bahasa daerah, membuatnya berbeda dari ungkapan dalam bahasa lain.

Contoh Kekayaan Kosa Kata dalam Bahasa Daerah

Sebagai contoh, bayangkan ungkapan dalam bahasa Sunda, “ngagugulung langit” yang berarti bercita-cita tinggi. Ungkapan ini menggunakan imaji yang kuat dan menarik, melukiskan cita-cita yang tinggi sebagaimana menjulang tinggi ke langit. Bandingkan dengan ungkapan yang lebih sederhana seperti “bercita-cita tinggi”, ungkapan dalam bahasa Sunda lebih kaya akan nuansa dan kesan artistik.

Atau misalnya ungkapan dalam bahasa Jawa, “ojo keminter nganti keliru” yang berarti jangan terlalu cerdas sampai salah. Ungkapan ini mengandung hikmah dan pesan moral yang dalam, mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam bertindak meskipun memiliki kemampuan yang baik.

Potensi Kepunahan Ungkapan dan Upaya Pelestariannya

Sayangnya, banyak ungkapan dalam bahasa daerah terancam punah akibat pergeseran bahasa dan globalisasi. Generasi muda seringkali lebih familiar dengan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa asing, sehingga jarang menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, upaya pelestarian sangat dibutuhkan.

Strategi Pelestarian Ungkapan Bahasa Daerah

- Integrasi ke dalam pendidikan: Mengintegrasikan ungkapan-ungkapan daerah ke dalam kurikulum sekolah, khususnya mata pelajaran bahasa daerah.

- Pemanfaatan media sosial: Memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan dan mempromosikan ungkapan-ungkapan daerah kepada generasi muda dengan cara yang kreatif dan menarik.

- Dokumentasi dan arsip: Membuat dokumentasi dan arsipan ungkapan daerah secara sistematis, baik dalam bentuk buku, website, maupun aplikasi mobile.

- Pementasan seni dan budaya: Menampilkan ungkapan-ungkapan daerah dalam pementasan seni dan budaya, seperti wayang, drama, atau musik tradisional.

- Kompetisi dan sayembara: Mengadakan kompetisi dan sayembara yang berkaitan dengan ungkapan daerah untuk menarik partisipasi masyarakat.

Persepsi Masyarakat terhadap Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna,” meskipun mungkin terdengar asing bagi sebagian besar, menyimpan potensi untuk menjadi sebuah fenomena viral di dunia maya. Pemahaman masyarakat terhadap ungkapan ini, bagaimanapun, sangat bervariasi, dipengaruhi oleh latar belakang budaya, usia, dan bahkan tingkat pemahaman bahasa Sunda itu sendiri. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana persepsi masyarakat membentuk kehidupan dan perjalanan ungkapan unik ini.

Pemahaman Umum Masyarakat terhadap Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

Secara umum, masyarakat yang memahami bahasa Sunda akan mengerti bahwa ungkapan ini merujuk pada proses pembuatan kecap secara tradisional. “Ari” berarti “jika,” “rarakitan” menunjukkan proses pembuatan yang teliti dan mungkin rumit, dan “kecap asalnya” menekankan pada keaslian dan kualitas kecap yang dihasilkan. Namun, bagi mereka yang tidak fasih berbahasa Sunda, ungkapan ini mungkin terdengar seperti kalimat yang puitis, tanpa makna yang spesifik. Bahkan di kalangan penutur bahasa Sunda sendiri, pemahamannya bisa berbeda-beda tergantung pada konteks penggunaannya.

Perbedaan Persepsi Makna di Berbagai Kalangan Masyarakat

Perbedaan persepsi paling mencolok terlihat antara generasi muda dan tua. Generasi tua, yang lebih akrab dengan proses pembuatan kecap tradisional, cenderung memahami ungkapan ini secara literal, menghargai nilai keaslian dan proses pembuatannya. Sebaliknya, generasi muda mungkin lebih tertarik pada aspek estetika atau “kekinian” dari ungkapan tersebut, tanpa terlalu mempedulikan makna harfiahnya. Begitu pula perbedaan pemahaman antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Masyarakat pedesaan, yang lebih dekat dengan tradisi pembuatan kecap, akan lebih mudah memahami dan mengapresiasi ungkapan ini dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang lebih terpapar budaya modern.

Survei Hipotesis: Persepsi Masyarakat terhadap Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

Sebuah survei sederhana dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan terbuka kepada responden dari berbagai latar belakang. Misalnya, “Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar ungkapan ‘Ari Rarakitan Kecap Asalna’?” Hipotesisnya, responden dari kalangan usia tua dan daerah pedesaan akan memberikan jawaban yang lebih menekankan pada proses tradisional dan keaslian kecap, sementara responden dari kalangan muda dan perkotaan akan memberikan jawaban yang lebih beragam, mungkin lebih menekankan pada aspek estetika atau nilai sentimental.

- Pertanyaan Survei 1: Apa pemahaman Anda tentang ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”?

- Pertanyaan Survei 2: Apakah Anda pernah mendengar ungkapan ini sebelumnya? Jika ya, di mana?

- Pertanyaan Survei 3: Bagaimana menurut Anda, ungkapan ini merepresentasikan apa?

Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Ungkapan

Persepsi positif akan mendorong penggunaan ungkapan ini, misalnya dalam promosi produk kecap tradisional atau sebagai tagline untuk bisnis kuliner. Sebaliknya, persepsi negatif atau kurangnya pemahaman dapat menyebabkan ungkapan ini terlupakan dan tidak digunakan secara luas. Popularitas ungkapan ini sangat bergantung pada bagaimana masyarakat menerimanya dan bagaimana ia diintegrasikan ke dalam konteks budaya dan sosial yang lebih luas. Penggunaan yang kreatif dan konsisten dalam media sosial, misalnya, bisa meningkatkan popularitasnya.

Dampak Persepsi Masyarakat terhadap Kelangsungan Penggunaan Ungkapan

Jika ungkapan ini diterima dengan baik dan diintegrasikan ke dalam budaya populer, ia berpotensi untuk bertahan lama. Sebaliknya, jika hanya dipahami oleh segmen kecil masyarakat, maka eksistensinya akan terbatas. Penggunaan yang konsisten dan kreatif, serta dukungan dari komunitas penutur bahasa Sunda, akan sangat menentukan kelangsungan penggunaan ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna” di masa depan. Kemungkinan besar, ungkapan ini akan lebih bertahan jika dikaitkan dengan produk atau kampanye yang relevan dan menarik bagi masyarakat luas.

Kaitan Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap” dengan Produk Lokal

Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap,” dengan nuansa tradisional dan kearifan lokal, menyimpan potensi besar untuk dikaitkan dengan produk kecap lokal. Keunikan frasa ini, yang mungkin merujuk pada proses pembuatan kecap secara tradisional, bisa menjadi kunci untuk membedakan produk kecap lokal dari produk massal. Pemilihan ungkapan ini sebagai bagian dari strategi branding dapat meningkatkan nilai jual dan daya tarik produk di pasar yang semakin kompetitif.

Potensi Penggunaan Ungkapan sebagai Slogan atau Branding

Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap” menawarkan citra keaslian dan kualitas. Kata “rarikitan” mengindikasikan proses pembuatan yang teliti dan penuh perhatian, menciptakan persepsi produk yang dibuat dengan tangan dan bukan massal. Ini sangat efektif dalam menarik konsumen yang mengutamakan kualitas dan keunikan produk. Penggunaan font dan desain yang tepat akan semakin memperkuat kesan tradisional dan premium.

Contoh Slogan dan Tagline

Berikut beberapa contoh slogan dan tagline yang memanfaatkan ungkapan “Ari Rarakitan Kecap”:

- Ari Rarakitan Kecap: Rasa Asli, Warisan Leluhur.

- Ari Rarakitan Kecap: Kualitas Terjaga, Cita Rasa Tak Tertandingi.

- Rasakan Keistimewaan Ari Rarakitan Kecap: Cita Rasa Tradisional, Proses Modern.

- Dari Generasi ke Generasi, Ari Rarakitan Kecap Tetap Menjadi Pilihan.

Strategi Pemasaran yang Memanfaatkan Ungkapan

Strategi pemasaran yang efektif harus menekankan keaslian dan proses pembuatan kecap. Hal ini dapat dilakukan melalui:

- Kampanye digital yang menampilkan video proses pembuatan kecap secara tradisional, menekankan keahlian dan dedikasi pembuatnya.

- Kemasan produk yang menampilkan desain tradisional dan elegan, dengan ungkapan “Ari Rarakitan Kecap” sebagai elemen utama.

- Kerjasama dengan influencer dan food blogger untuk mempromosikan produk dan menonjolkan keunikannya.

- Event dan workshop yang memungkinkan konsumen untuk langsung terlibat dalam proses pembuatan kecap, menciptakan pengalaman yang tak terlupakan.

Implikasi Etis Penggunaan Ungkapan untuk Tujuan Komersial

Penggunaan ungkapan “Ari Rarakitan Kecap” untuk tujuan komersial harus dilakukan secara bertanggung jawab. Penting untuk memastikan bahwa proses pembuatan kecap benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang diusung oleh ungkapan tersebut. Jangan sampai terjadi klaim palsu atau menyesatkan yang dapat merusak kepercayaan konsumen. Transparansi dalam proses produksi dan bahan baku yang digunakan sangat penting untuk menjaga etika bisnis dan reputasi produk. Memastikan bahwa para pembuat kecap mendapatkan imbalan yang layak atas kerja keras mereka juga merupakan pertimbangan etis yang krusial.

Aspek Linguistik Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna” memiliki kekayaan linguistik yang menarik untuk diulas. Frasa Sunda ini, yang secara harfiah berarti “hari pembuatan kecap asalnya”, menyimpan nuansa budaya dan makna tersirat yang lebih dalam. Mari kita telusuri aspek-aspek linguistiknya, dari fonetik hingga semantik, untuk mengungkap pesona bahasa Sunda dalam ungkapan ini.

Analisis Fonetik dan Fonologi

Ungkapan ini terdiri dari beberapa kata dengan struktur fonetik khas bahasa Sunda. Perhatikan bunyi vokal dan konsonan yang saling berinteraksi, menciptakan ritme dan melodi tertentu. Misalnya, “Ari” diawali dengan bunyi vokal tinggi /a/, diikuti konsonan /r/ dan vokal rendah /i/. Perbedaan tinggi rendah vokal ini menciptakan variasi intonasi yang khas. Analisis fonologi akan mengungkap pola-pola bunyi dan struktur suku kata yang membentuk ungkapan ini, serta bagaimana pola tersebut berkontribusi pada makna dan nuansa yang disampaikan.

Analisis Morfologi dan Sintaksis

Dari segi morfologi, kita bisa melihat “Ari” sebagai kata tunggal (nomina) yang berarti “hari”. “Rarakitan” merupakan kata dasar “rakit” (buat/bangun) yang mengalami proses derivasi menjadi “rarakitan” (pembuatan). “Kecap” merupakan nomina yang merujuk pada kecap, dan “asalna” merupakan bentuk verba “asal” (berasal) yang berfungsi sebagai keterangan asal. Sintaksisnya menunjukkan pola kalimat sederhana subjek-predikat-objek (S-P-O), di mana “Ari” sebagai subjek, “Rarakitan Kecap” sebagai predikat, dan “asalna” sebagai keterangan. Urutan kata ini mencerminkan struktur kalimat bahasa Sunda yang khas.

Unsur-Unsur Semantik

Semantik ungkapan ini kaya akan makna. Secara literal, ungkapan ini merujuk pada hari pembuatan kecap. Namun, makna kontekstualnya bisa merujuk pada asal-usul atau sejarah pembuatan kecap tersebut. Ungkapan ini bisa digunakan untuk menandai keaslian atau kualitas kecap yang dihasilkan pada hari tersebut. Ada juga kemungkinan makna simbolik yang terkait dengan tradisi atau kearifan lokal dalam pembuatan kecap.

Analisis Leksikal

Analisis leksikal berfokus pada kata-kata penyusun ungkapan. “Ari” (hari), “Rarakitan” (pembuatan), “Kecap” (kecap), dan “asalna” (asal) memiliki makna yang jelas dalam konteks bahasa Sunda. Namun, kombinasi kata-kata ini menghasilkan makna yang lebih luas dan kaya daripada sekadar penjumlahan makna individual masing-masing kata. Perlu diperhatikan konteks penggunaan ungkapan ini untuk memahami makna leksikalnya secara utuh.

Kontribusi Aspek Linguistik pada Makna Ungkapan

Gabungan aspek fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikal dalam ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna” berkontribusi pada makna yang komprehensif. Struktur kalimat yang sederhana namun efektif, pilihan kata yang tepat, dan nuansa bunyi yang khas bahasa Sunda bersama-sama menciptakan ungkapan yang tidak hanya informatif tetapi juga sarat makna budaya dan kontekstual. Ungkapan ini tidak hanya sekadar menyebutkan hari pembuatan kecap, tetapi juga menyampaikan informasi mengenai keaslian dan sejarah pembuatannya.

Penggunaan Ungkapan dalam Karya Sastra Jawa: Ari Rarakitan Kecap Asalna

Ungkapan, sebagai permata dalam bahasa, mampu memperkaya karya sastra dengan nuansa makna yang tak terduga. Kehadirannya tak sekadar memperindah kalimat, tetapi juga mampu membangun citra, memicu emosi, dan membentuk gaya bahasa yang unik. Artikel ini akan mengupas penggunaan ungkapan “ati-ati” (hati-hati) dalam karya sastra Jawa periode 1900-1950, menganalisis fungsinya, dan mengeksplorasi potensinya dalam karya sastra modern.

Contoh Penggunaan Ungkapan “Ati-ati” dalam Karya Sastra Jawa (1900-1950)

Ungkapan “ati-ati” yang berarti hati-hati, sering ditemukan dalam berbagai karya sastra Jawa periode 1900-1950. Penggunaan ungkapan ini bervariasi, bergantung pada konteks cerita dan karakter yang mengucapkannya. Berikut beberapa contohnya:

- Karya Sastra 1: (Contoh: Penulis: R. Ng. Ranggawarsita, Judul: Serat Centhini, Penerbit: (Tentukan Penerbit yang relevan), Tahun Terbit: (Tentukan Tahun Terbit yang relevan), Halaman: (Tentukan Halaman yang relevan)). Dalam Serat Centhini, ungkapan “ati-ati” sering digunakan untuk mengingatkan tokoh-tokoh akan bahaya yang mengintai.

- Karya Sastra 2: (Contoh: Penulis: (Tentukan Penulis yang relevan), Judul: (Tentukan Judul yang relevan), Penerbit: (Tentukan Penerbit yang relevan), Tahun Terbit: (Tentukan Tahun Terbit yang relevan), Halaman: (Tentukan Halaman yang relevan)). Di sini, “ati-ati” mungkin digunakan untuk menggambarkan kehati-hatian seorang tokoh sebelum mengambil keputusan penting.

- Karya Sastra 3: (Contoh: Penulis: (Tentukan Penulis yang relevan), Judul: (Tentukan Judul yang relevan), Penerbit: (Tentukan Penerbit yang relevan), Tahun Terbit: (Tentukan Tahun Terbit yang relevan), Halaman: (Tentukan Halaman yang relevan)). Contoh lain mungkin menunjukkan penggunaan “ati-ati” sebagai ungkapan nasihat dari tokoh yang lebih tua kepada yang lebih muda.

Fungsi Ungkapan “Ati-ati” dalam Berbagai Karya Sastra

Berikut tabel perbandingan fungsi ungkapan “ati-ati” dalam tiga karya sastra berbeda:

| Karya Sastra | Fungsi Ungkapan | Konteks Penggunaan |

|---|---|---|

| (Nama Karya Sastra 1) | Peringatan akan bahaya | (Deskripsi Konteks) |

| (Nama Karya Sastra 2) | Ungkapan kehati-hatian sebelum mengambil keputusan | (Deskripsi Konteks) |

| (Nama Karya Sastra 3) | Nasihat dan bimbingan | (Deskripsi Konteks) |

Pengaruh Ungkapan “Ati-ati” terhadap Nilai Estetika Karya Sastra

Ungkapan “ati-ati” memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai estetika karya sastra, terutama dalam hal citra, emosi, dan gaya bahasa.

- Pengaruh pada Citraan (Imagery): Ungkapan ini membangun citra kewaspadaan dan kehati-hatian, menciptakan suasana tegang atau penuh antisipasi dalam benak pembaca.

- Pengaruh pada Emosi (Emotion): “Ati-ati” mampu memicu emosi cemas, khawatir, atau bahkan rasa sayang dan kepedulian, tergantung konteks penggunaannya.

- Pengaruh pada Gaya Bahasa (Style): Penggunaan ungkapan ini memberikan nuansa lisan dan informal, menciptakan kesan naturalistis dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Contoh Kalimat Sastra yang Menggunakan Ungkapan “Ati-ati”

Berikut tiga contoh kalimat sastra yang menggunakan ungkapan “ati-ati” secara efektif:

- Genre: Romantis: “Ati-ati, jalannya licin, sayang kalau kau terjatuh,” bisiknya lembut, tangannya meraih tangan kekasihnya.

- Genre: Drama: “Ati-ati, langkahmu akan menentukan nasib kita semua,” ujar sang pemimpin dengan suara berat.

- Genre: Fabel: Si Kancil mengingatkan kawanannya, “Ati-ati, musuh kita mengintai di balik semak-semak!“

Penggunaan Ungkapan “Ati-ati” dalam Novel Fiksi Ilmiah Modern

Ungkapan “ati-ati” dapat diadaptasi ke dalam novel fiksi ilmiah modern dengan cara yang inovatif. Genre fiksi ilmiah dipilih karena memungkinkan eksplorasi berbagai konteks dan situasi berbahaya yang relevan dengan ungkapan tersebut.

- “Ati-ati, radiasi dari planet ini sangat berbahaya, gunakan pelindungmu!“

- “Ati-ati, sistem keamanan pesawat ini sedang error, kita bisa terjebak dalam anomali ruang waktu!“

Perbandingan Ungkapan “Ati-ati” dengan Ungkapan Sinonimnya

Berikut perbandingan ungkapan “ati-ati” dengan ungkapan sinonimnya:

| Ungkapan | Nuansa Makna | Contoh Penggunaan dalam Kalimat |

|---|---|---|

| Ati-ati | Kewaspadaan, kehati-hatian umum | Ati-ati, jalannya berlubang. |

| Waspada | Kewaspadaan terhadap bahaya yang lebih spesifik | Waspada terhadap penipuan online. |

| Hati-hati | Kewaspadaan yang lebih formal | Hati-hati dalam mengemudi di jalan raya. |

Perbandingan dengan Ungkapan Sejenis di Bahasa Lain

“Aduh, ari rarakitan kecap!” Ungkapan Sunda yang menggambarkan kekesalan karena sesuatu yang berantakan ini ternyata punya saudara jauh di berbagai bahasa lain. Menariknya, meski maknanya serupa, konteks dan nuansa yang disampaikan bisa berbeda-beda, lho! Mari kita telusuri bagaimana ungkapan ini bercermin pada budaya dan globalisasi.

Perbandingan ungkapan “ari rarakitan kecap” dengan ungkapan sejenis di bahasa lain memberikan wawasan menarik tentang bagaimana berbagai budaya mengekspresikan rasa frustrasi dan kekacauan. Dari bahasa daerah Indonesia hingga bahasa internasional, kita akan melihat persamaan dan perbedaan yang mencerminkan nilai dan perspektif budaya masing-masing.

Ungkapan Sejenis di Berbagai Bahasa

Berikut tabel perbandingan beberapa ungkapan yang memiliki kemiripan makna dengan “ari rarakitan kecap,” menunjukkan bagaimana emosi serupa diungkapkan dengan cara yang beragam.

| Bahasa | Ungkapan | Makna | Perbedaan dengan “Ari Rarakitan Kecap” |

|---|---|---|---|

| Sunda | Ari rarakitan kecap | Kekacauan, berantakan, frustrasi karena sesuatu yang tidak beres | – |

| Jawa | Kaya rujak cingur | Berantakan, tidak teratur, seperti rujak cingur yang campur aduk | Lebih menekankan pada aspek visual yang campur aduk |

| Inggris | It’s a mess! | Ini berantakan! | Lebih umum dan kurang spesifik pada konteks frustrasi |

| Spanyol | ¡Qué lío! | Betapa berantakannya! | Menekankan pada situasi yang rumit dan membingungkan |

| Jepang | めちゃくちゃ (mechakucha) | Berantakan, kacau balau | Lebih umum dan bisa digunakan untuk berbagai konteks |

Persamaan dan Perbedaan Budaya

Dari tabel di atas, terlihat bahwa meskipun makna inti—yaitu menggambarkan kekacauan—sama, nuansa dan konteks penggunaannya berbeda. “Ari rarakitan kecap” misalnya, memiliki konotasi lebih kuat pada frustrasi karena kekacauan yang disebabkan oleh sesuatu yang seharusnya terorganisir. Ungkapan dalam bahasa Jawa, “kaya rujak cingur,” lebih menekankan pada aspek visual yang berantakan. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan budaya dan cara pandang masing-masing masyarakat dalam merespon situasi yang kacau.

Pengaruh Globalisasi

Globalisasi, dengan percampuran budaya yang intensif, berpotensi mempengaruhi penggunaan ungkapan-ungkapan ini. Ungkapan bahasa Inggris seperti “It’s a mess!” semakin sering digunakan dalam percakapan sehari-hari di Indonesia, bahkan mungkin menggeser penggunaan ungkapan lokal seperti “ari rarakitan kecap” di kalangan generasi muda. Namun, penggunaan ungkapan lokal tetap bertahan, khususnya di komunitas yang kuat menjaga tradisi dan budayanya. Ini menunjukkan adanya keseimbangan antara adopsi budaya global dan pelestarian budaya lokal dalam penggunaan bahasa.

Potensi Pengembangan Ungkapan “Aduh, Gawat!”

Ungkapan “Aduh, Gawat!” merupakan idiom yang familiar di telinga masyarakat Indonesia. Kepopulerannya yang sudah melekat dalam percakapan sehari-hari menyimpan potensi besar untuk dikembangkan lebih luas, baik dari segi penggunaan maupun adaptasi ke media digital. Artikel ini akan mengupas potensi pengembangan ungkapan tersebut, mulai dari modifikasi penggunaan hingga strategi pemasarannya agar lebih dikenal dan dihargai sebagai bagian dari kekayaan bahasa Indonesia.

Modifikasi Ungkapan “Aduh, Gawat!” untuk Berbagai Situasi

Fleksibelitas ungkapan “Aduh, Gawat!” memungkinkan modifikasi untuk menyesuaikan berbagai konteks. Berikut beberapa contohnya:

- Formal: “Situasi ini sungguh kritis dan memerlukan penanganan segera.” (Mengganti ekspresi informal dengan kalimat formal yang lebih sopan dan profesional)

- Humoris: “Aduh, gawat! Dompetku kayaknya lagi liburan tanpa pamit!” (Menambahkan unsur humor dengan perumpamaan yang relatable)

- Penekanan pada Urgensi: “Aduh, gawat banget ini! Kita harus bertindak sekarang juga!” (Menambahkan kata “banget” untuk meningkatkan intensitas)

- Penekanan pada Konsekuensi: “Aduh, gawat! Kalau sampai gagal, kita bisa rugi besar!” (Menambahkan konsekuensi untuk meningkatkan rasa keprihatinan)

- Situasi Kasual: “Aduh, gawat nih! Kehabisan kuota lagi.” (Penggunaan yang simpel dan sesuai dengan percakapan sehari-hari)

Adaptasi Ungkapan “Aduh, Gawat!” ke Media Digital

Ungkapan ini mudah diadaptasi ke berbagai platform digital. Potensinya sangat besar, terutama untuk menciptakan konten yang menarik dan viral.

- Twitter: “Aduh, gawat! Deadline tugas besok, tapi baru kerjain separuh. #DeadlineLoper #KejarTugas” (Singkat, padat, dan relevan dengan penggunaan hashtag)

- Instagram: Gambar seseorang terlihat panik dengan caption: “Aduh, gawat! Ketinggalan kereta lagi. #LatePost #DramaKehidupan” (Gambar visual memperkuat pesan)

- TikTok: Video singkat yang menampilkan situasi genting dengan teks overlay “Aduh, Gawat!” diiringi musik yang dramatis. (Menggunakan elemen visual dan audio untuk meningkatkan daya tarik)

- YouTube: Judul video: “Aduh, Gawat! Begini Cara Mengatasi Masalah [Masalah Tertentu]”. (Menarik perhatian penonton dengan ungkapan yang familiar)

- Meme/GIF: Gambar reaksi terkejut atau panik dengan teks “Aduh, Gawat!” (Mudah dibagikan dan diinterpretasikan)

Strategi Peningkatan Popularitas dan Pemahaman Ungkapan “Aduh, Gawat!”

Strategi pemasaran yang terukur dibutuhkan untuk meningkatkan popularitas ungkapan ini. Berikut rencana singkatnya:

| Tahap Strategi | Aksi Konkret | Target Audiens | Metrik Keberhasilan | Timeline |

|---|---|---|---|---|

| Tahap 1: Meningkatkan Kesadaran | Kampanye media sosial di Instagram dan TikTok menggunakan video pendek dan Reels yang relatable | Generasi Z dan Millennial | Jumlah tayangan, engagement (like, comment, share) | 1 bulan |

| Tahap 2: Membangun Pemahaman | Membuat infografis yang menjelaskan asal-usul dan konteks penggunaan ungkapan | Generasi X dan Boomer | Jumlah unduhan dan share infografis | 2 bulan |

| Tahap 3: Meningkatkan Penggunaan | Kontes pembuatan meme atau video pendek bertema “Aduh, Gawat!” dengan hadiah menarik | Semua kalangan | Frekuensi penggunaan ungkapan di media sosial, jumlah partisipan kontes | 3 bulan |

Pelestarian Budaya melalui Pengembangan Ungkapan “Aduh, Gawat!”

Ungkapan “Aduh, Gawat!” mencerminkan kekayaan ekspresi bahasa Indonesia yang spontan dan lugas. Pengembangan dan popularisasi ungkapan ini dapat membantu melestarikan budaya komunikasi informal khas Indonesia. Integrasi ungkapan ini ke dalam program pelestarian budaya dapat dilakukan melalui workshop penulisan kreatif, pembuatan konten digital bertema budaya, dan kompetisi bercerita yang menggunakan ungkapan tersebut.

Implikasi Penggunaan Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna” yang familiar di Jawa Barat lebih dari sekadar kalimat deskriptif. Ia menyimpan bobot budaya dan ekonomi yang signifikan, berkaitan erat dengan tradisi pembuatan kecap dan identitas lokal. Pemahaman mendalam tentang implikasinya penting, baik bagi produsen, konsumen, maupun pelestarian warisan budaya Sunda.

Analisis Implikasi Sosial dan Budaya Penggunaan Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna” di Jawa Barat

Penggunaan ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna” di Jawa Barat memiliki implikasi sosial dan budaya yang kompleks. Ungkapan ini, yang secara harfiah berarti “ini kecap racikan asli”, menunjukkan kualitas, keaslian, dan proses pembuatan tradisional yang menjadi ciri khas kecap dari daerah tersebut.

Dampak Penggunaan Ungkapan Terhadap Pemahaman Identitas Lokal di Jawa Barat

Ungkapan ini berperan penting dalam membentuk dan memperkuat identitas lokal Jawa Barat. Ia membedakan kecap dari daerah tersebut dengan produk serupa dari daerah lain, misalnya kecap manis dari daerah lain di Indonesia yang mungkin memiliki proses produksi dan cita rasa yang berbeda. Segmen populasi yang paling terpengaruh adalah para pengrajin kecap tradisional, konsumen yang menghargai produk lokal dan autentik, serta para pelaku wisata kuliner yang tertarik pada keunikan produk lokal Jawa Barat. Dibandingkan dengan ungkapan serupa dari daerah lain yang mungkin menekankan aspek geografis atau bahan baku tertentu, “Ari Rarakitan Kecap Asalna” lebih fokus pada proses pembuatan tradisional dan keahlian turun-temurun.

Potensi Misinterpretasi atau Penggunaan yang Tidak Tepat dari Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

Potensi misinterpretasi muncul ketika ungkapan ini digunakan untuk memasarkan produk kecap yang tidak sesuai standar kualitas atau asal-usulnya. Misalnya, produsen kecap skala industri mungkin menggunakan ungkapan ini untuk menciptakan kesan tradisional, padahal proses pembuatannya sudah menggunakan teknologi modern dan bahan baku yang berbeda. Skenario lain adalah penggunaan label “Ari Rarakitan Kecap Asalna” pada produk kecap yang diimpor atau dibuat di luar Jawa Barat. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan merugikan produsen kecap lokal yang benar-benar mempertahankan tradisi pembuatan kecap asli.

Panduan Penggunaan Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna” yang Tepat dan Bijaksana

| Penggunaan yang Tepat | Penggunaan yang Tidak Tepat | Konsekuensi |

|---|---|---|

| Digunakan pada produk kecap yang benar-benar dibuat secara tradisional di Jawa Barat, dengan bahan baku dan proses pembuatan yang sesuai standar. | Digunakan pada produk kecap yang dibuat secara massal dengan teknologi modern, atau produk kecap impor. | Kehilangan kepercayaan konsumen, sanksi hukum terkait pelanggaran hak konsumen dan persaingan usaha tidak sehat. |

| Digunakan dengan disertai penjelasan detail tentang proses pembuatan dan bahan baku yang digunakan. | Digunakan tanpa bukti dan informasi yang jelas mengenai proses pembuatan dan asal-usul kecap. | Tuduhan penipuan dan ketidakpercayaan konsumen. |

| Digunakan oleh produsen kecap yang memiliki sertifikasi atau pengakuan resmi mengenai keaslian dan kualitas produknya. | Digunakan oleh produsen kecap tanpa sertifikasi atau pengakuan resmi. | Keraguan konsumen akan kualitas dan keaslian produk. |

Perancangan Program Edukasi untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

Program edukasi ini menargetkan tiga kelompok sasaran: produsen kecap, konsumen, dan pelajar. Metode edukasi yang digunakan akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok. Untuk produsen kecap, akan dilakukan workshop dan pelatihan tentang standar pembuatan kecap tradisional dan pentingnya penggunaan ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna” secara bertanggung jawab. Konsumen akan dijangkau melalui kampanye media sosial, seminar, dan pameran produk kecap lokal. Pelajar akan mendapatkan edukasi melalui materi pembelajaran di sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan budaya lokal Jawa Barat.

Materi Edukasi untuk Program Edukasi tentang Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

Poin-poin utama untuk setiap sesi edukasi meliputi: sejarah ungkapan, makna sebenarnya, proses pembuatan kecap tradisional, perbedaan antara kecap tradisional dan kecap modern, serta pedoman penggunaan ungkapan yang tepat dan bijaksana. Materi edukasi akan disajikan dalam bentuk yang menarik dan mudah dipahami, dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan visual yang menarik.

Pengukuran Keberhasilan Program Edukasi

Keberhasilan program akan diukur berdasarkan beberapa indikator, antara lain: peningkatan pemahaman masyarakat tentang ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”, peningkatan kesadaran konsumen terhadap produk kecap lokal, dan peningkatan jumlah produsen kecap yang memproduksi kecap sesuai standar. Evaluasi program akan dilakukan melalui survei, wawancara, dan analisis data penjualan produk kecap lokal.

Proposal Singkat Program Edukasi tentang Ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna”

Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan penggunaan ungkapan “Ari Rarakitan Kecap Asalna” secara bertanggung jawab. Sasarannya adalah produsen kecap, konsumen, dan pelajar di Jawa Barat. Metode yang digunakan meliputi workshop, seminar, kampanye media sosial, dan materi edukasi di sekolah. Anggaran estimasi sebesar Rp 50.000.000,- akan dialokasikan untuk biaya pelatihan, materi edukasi, promosi, dan evaluasi program.

Akhir Kata

Kesimpulannya, “Ari Rarakitan Kecap Asalna” bukanlah sekadar ungkapan, melainkan warisan budaya yang sarat makna. Ungkapan ini mencerminkan proses pembuatan kecap tradisional, nilai-nilai kearifan lokal, dan identitas budaya Jawa. Memahami ungkapan ini berarti menghargai proses panjang dan kearifan yang tertanam di dalamnya. Mari kita lestarikan kekayaan bahasa dan budaya kita agar tetap hidup dan bermakna bagi generasi mendatang. Semoga penelusuran ini menginspirasi kita untuk lebih mencintai dan melestarikan warisan budaya bangsa.

What's Your Reaction?

-

0

Like

Like -

0

Dislike

Dislike -

0

Funny

Funny -

0

Angry

Angry -

0

Sad

Sad -

0

Wow

Wow